6月の京都週末旅。

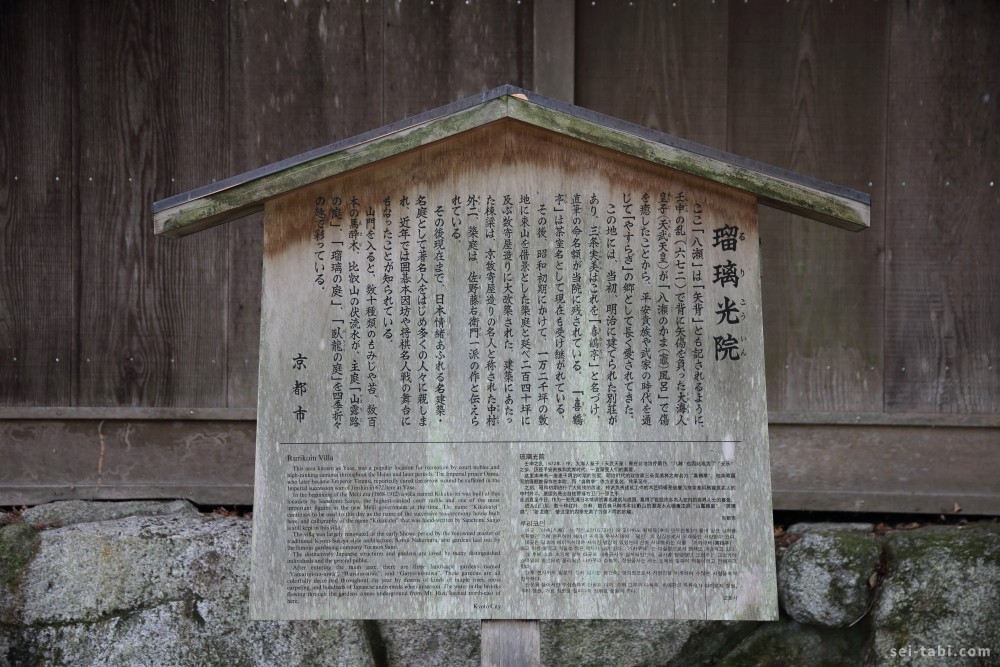

第一弾は、左京区八瀬の高野川沿いに構える「瑠璃光院」。

ちょうど、大原へ向かう途中にあります。

「瑠璃光院」は、いわゆる歴史観に育まれてきた一般的な京都の寺院とは少し異なり、もともとは別荘。

お寺としては、岐阜に本坊を置く浄土真宗の支院だそうです。

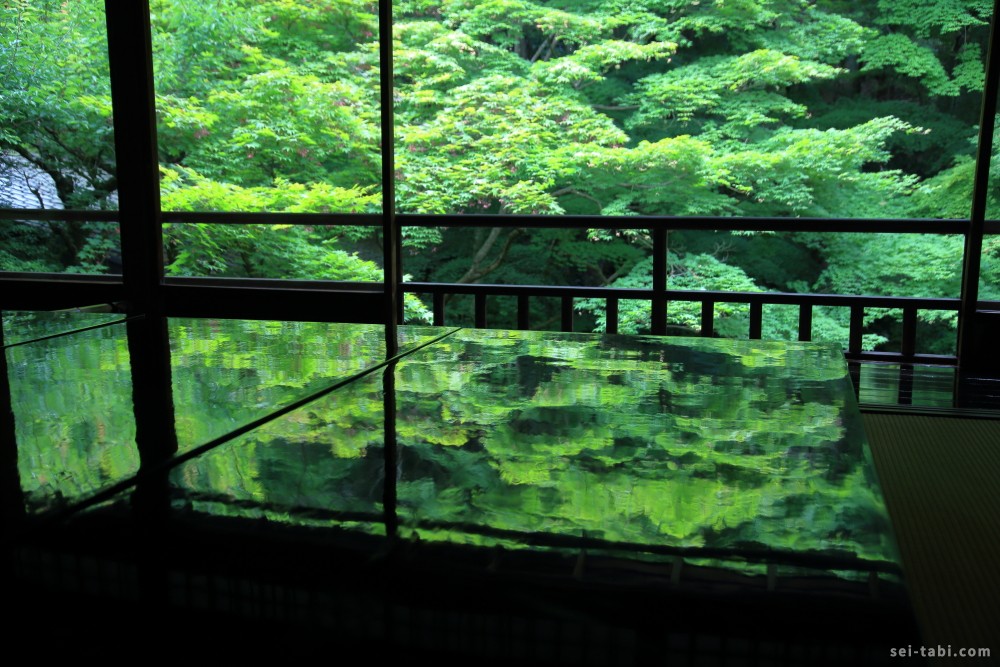

この「瑠璃光院」を有名にしているのは、京都通の方であれば周知の事実ですが、見事な日本庭園の木々が書院に映り込む美しさ。

つまり、歴史観より芸術性。

俗な言い方をしてしまうと、SNSで拡散されたことで一躍有名になったお寺(失礼!)

その人気はすさまじく、紅葉の季節など、数時間も待つなんて珍しくない。

しかも拝観できる時期が限定されていて、2022年でいうと、

- 春:4月15日(金)~ 6月13日(月)

- 夏:7月15日(金)~ 8月17日(水)

今日は、6月11日(土)です。

このほかに、秋の特別拝観や、人数限定の夜の拝観なども催されるらしい。

まあ、能書きよりも実際に見てみましょう。

開門前 約50人の拝観客の前でご挨拶されるご住職

さて、叡山電車で八瀬比叡山口に着いたのが9:36。

瑠璃光院は、そこから徒歩5分。開門は10時なので、少し気がはやります。

1時間待ちくらいを覚悟してのぞむと・・・・

並んでいたのは50人程度。よかった。これなら、さして待たずに入れそうです。

それにしても、なんと立派な山門であることか。頭上には青もみじが。

開門10時の5分ほど前、住職の方が出ていらっしゃいました。

このご住職が、「瑠璃光院」についてひと通り解説し、写経(しゃきょう)についてもすすめてくださいました。

これは、一般公開中は、毎日の行事なのかな。ご苦労様です。

入場料2,000円を払って入場

入場がはじまりました。

山門の前には公道が走っているので、数人づつ巫女さん(お寺で巫女と呼ぶのか??)が呼び入れています。

写真撮影OKなのはありがたい。ていうか、OKじゃなかったら来ない。

2,000円のプラチナチケットw

書院まで少し歩きますが、その参道の緑も芸術的。

苔も美しい。

ゆうゆうと泳ぐ鯉。

鯉と青もみじ。

青もみじに迎えられながら、書院に入ります。

これはすごい・・写経机に映り込む瑠璃の庭

さて、靴をもって、中に入ります。そして、2階へ上がると・・・

これは、すごいわ・・

この情景を、どう日本語で描写すればいいのかわからない。

↓この画像だけ、ホワイトバランスを少し変えてみましたが、他のは、おおむね見た感じのままです。

SNSで拡散されるのも、わかる気がする。

これは、色が変わる秋にも来ないといけないな。素晴らしすぎます。

拝観客は、押し黙ったまま。ときおり、ため息が聞こえます。

美しいものには、言葉はいらないというのは本当ですね。

ちなみに、秋には、こんな風に見えるそうです。

満席だった写経実体験

ところで、「瑠璃光院」の本質は「写経」にあります。

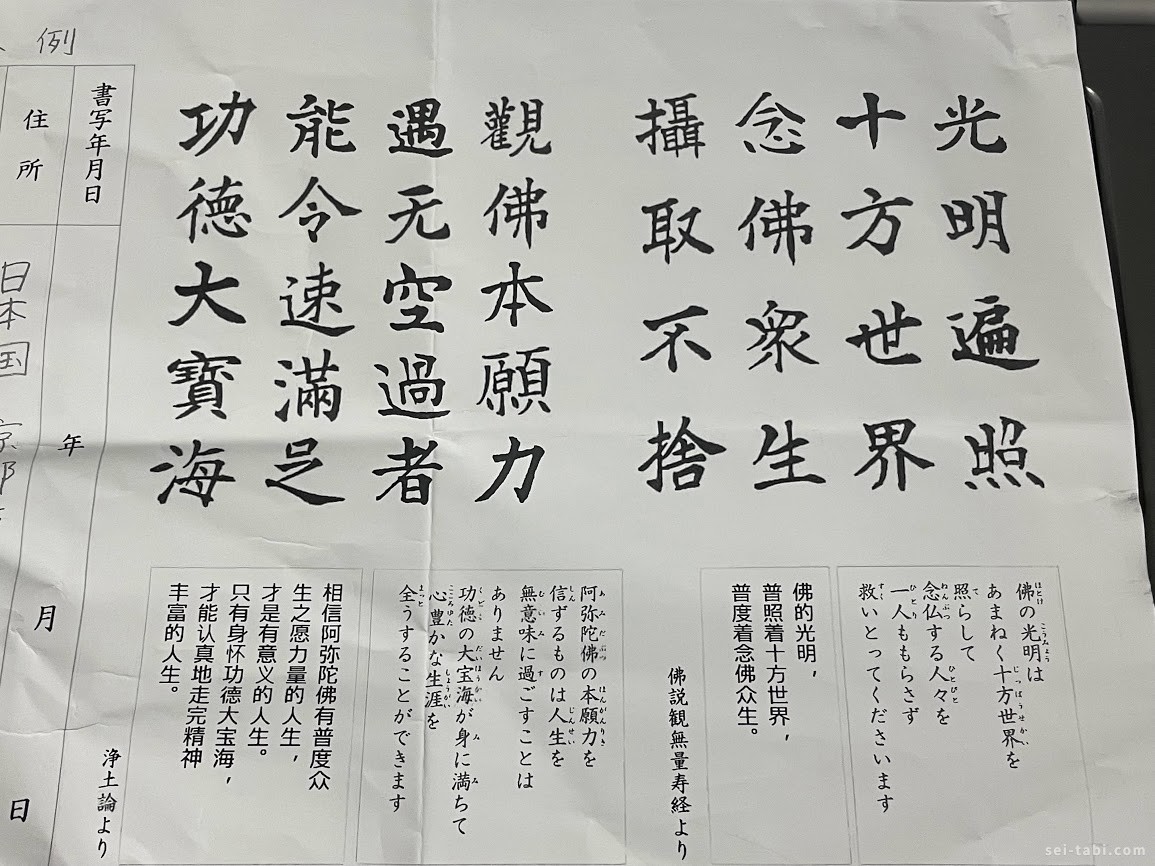

「写経」とは、その名の通りお経を書き写すこと。

写経によって「功徳(くどく)が得られる」と言われますが、一字一句しっかりと気持ちを込めて書き写していくことで、雑念が払われ、ひいては日本語の美しさにも出会えるといった効用があるとされます。

「瑠璃光院」では、その写経の実体験ができ、写経の紙もいただけます。

ところが、みなさん、熱心に写経に取り組んでおられ、なかなか席が空きません。

しばらく、行ったり来たりしてましたが、グループで来てたりすると、順番をとられちゃったりするので、あきらめました。

明日は苔寺(西芳寺)への拝観を予約しているので、写経はそのときに体験できればいいかな。

大海人皇子ゆかりの「八瀬のかま風呂」

瑠璃光院のクライマックスは過ぎてしまいましたが、ほかにも見どころはあります。

こちらが、大海人皇子ゆかりの「八瀬のかま風呂」。

壬申の乱の際、傷を負った大海人皇子が、この湯で傷を癒したとのこと。

急に芸術から歴史観になりましたね(^^)

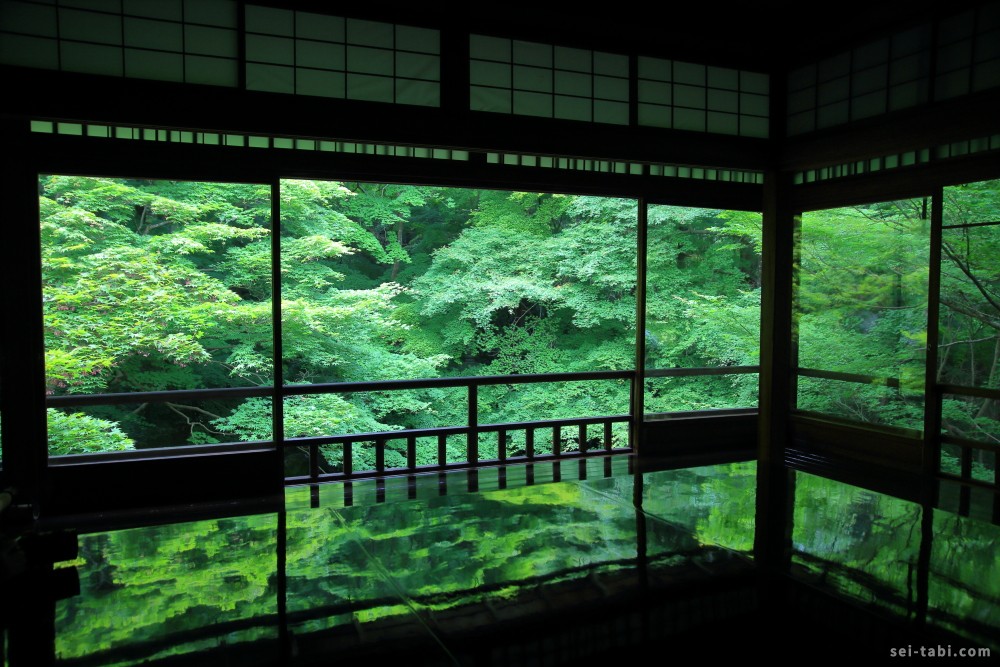

苔で覆われた瑠璃の庭

この「瑠璃の庭」を、先ほどは2階から眺めましたが、1階からの景色も格別。

みなさん一生懸命撮ってますよ。

青もみじとは、よくいったものです。

畳の和室は、日本文化の象徴。こればかりは、世界に自慢できると思います。

では、そろそろ、お暇しましょうか。

どこまでも美しかった青もみじ。

約1時間ほど見学。外に出ると、行列は100人以上にふくらんでました。

やっぱり「瑠璃光院」は、朝一番の見学がいいようです。