もう、世の中ここまで来れば、「旅に出られない」なんて嘆きは愚痴にすらならないので達観。

そして、ある朝、職場で広げた新聞の三段広告に目が留まり、そのままポチッた本。

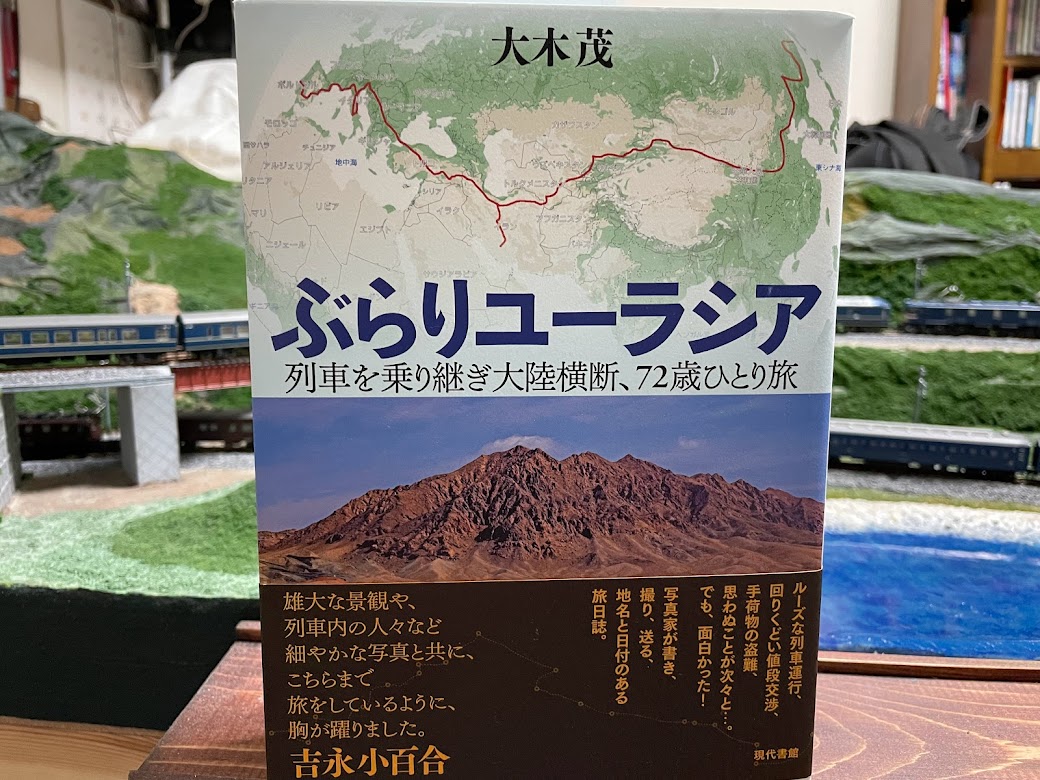

久しぶりに魂を揺さぶるようなジャケットを見た気がする。

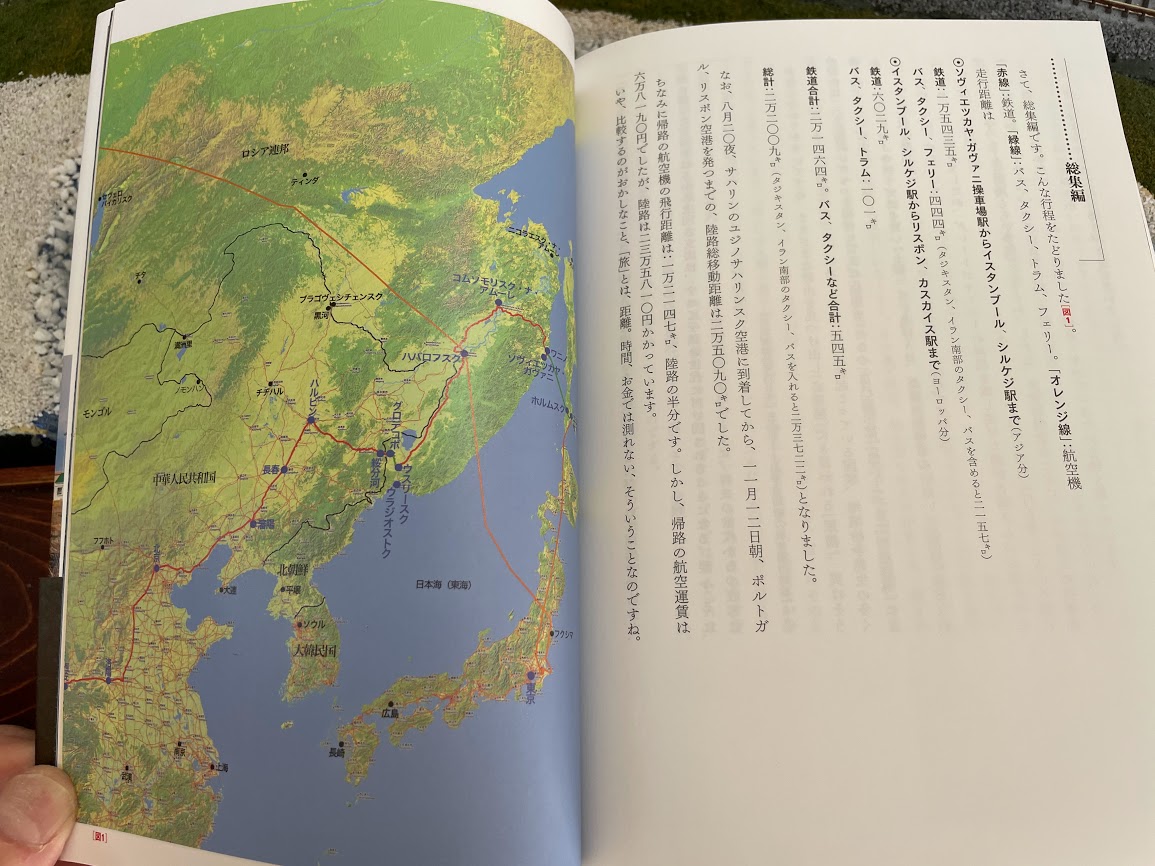

間宮海峡に面したロシア極東の「ソヴィエツカヤ・ガヴァニ」から、大西洋「ポルトガル・リスボン」まで、直線距離約9,500キロを、ひたすら列車を乗り継いだ2万キロのひとり旅。

大陸横断ジャーニー的な紀行文には久しぶりに接するし、著者大木茂氏72歳での敢行にも驚く。

氏の旅の記録は、2019年の8月から11月にかけて。

私の旅記録になぞると、2019年といえば、「5月の10連休」に新疆ウイグル自治区を旅し、8月には北欧を一回り。

そして、10月下旬に私がレバノンを歩いていたころ、氏はイスタンブールからバルカン半島へと向かっている。

大木茂氏という偉大な写真家に対して大変恐縮ではあるが、私自身の旅の記憶にオーバーラップする感覚が心地よい。

ところで、ユーラシア大陸を公共交通機関を乗り継ぐ旅というと、「深夜特急」が巨匠であるが、あちらがバスであるのに対しこちらは鉄道。

ユーラシア大陸には、鉄道を兵器とみなしている国もまだ多く、写真撮影などでもめることも多い。

そのような中、写真家による写真が大量に散りばめられた、臨場感満載の旅行記であることも楽しみである。

いずれにしろ、移動そのものを楽しむ旅人、バックパッカーのような旅を好む方になら、間違いなくおすすめできる一冊だ。

では、いってみよう。

旅のスタートは樺太(サハリン)から

本書の序章にあたる「ソヴィエツカヤ・ガヴァニ」までの道中がサハリン経由であるのは大サービスだ。

サハリンをベースとした旅行記、それも写真中心の著なんてめったに見れるものではない。

稚内からフェリーでアプローチしているし、旧日本領だったころを彷彿させてくれる。

氏は昭和22年生まれ。だから戦後生まれなのであるが、戦前の大日本帝国の面影を浮かび上がらせるような記述と写真は、サハリンへ行ってみたい気持ちを強くする。

進化が際立つ中国の高速鉄道

全行程の約4分の1が中国。

しかし、高速鉄道網が充実した昨今では、新幹線で風のように通過している。

ハルビンから北京、西安、ウルムチと、4,900キロの距離を3本の列車で乗車時間は約40時間。

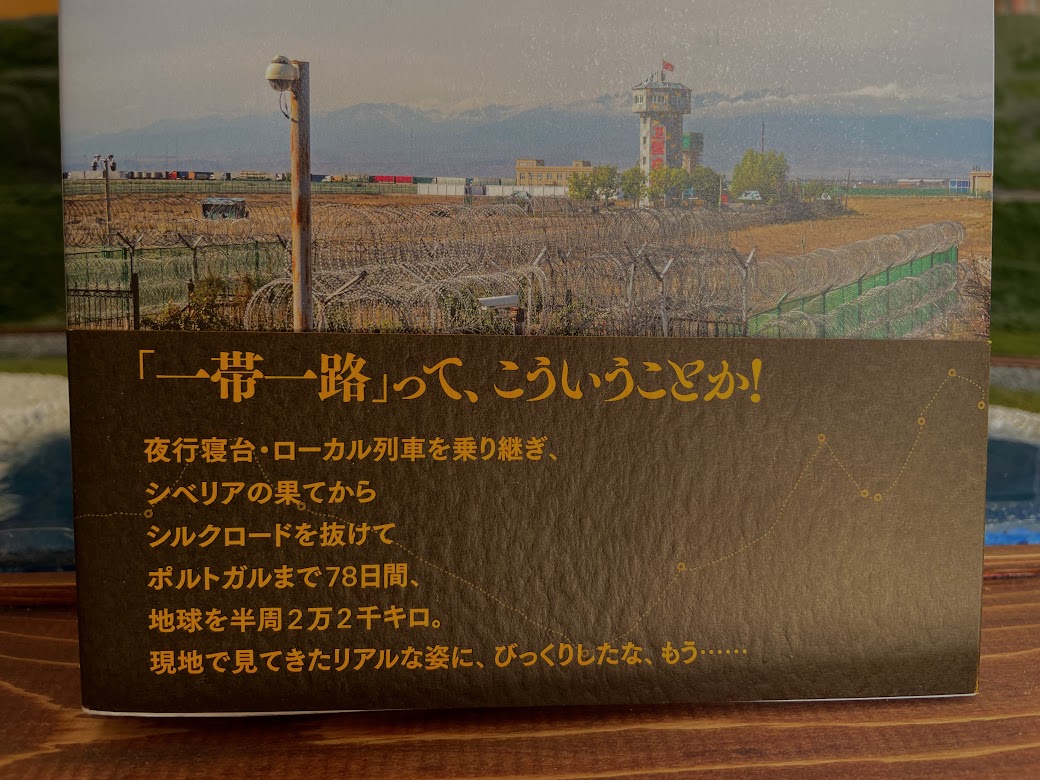

表定速度は時速122キロと、さすが一帯一路である。

たとえば、鉄道紀行作家の宮脇俊三氏は、平成元年(1989年)、つまり天安門事件のあった年に上海からウルムチ行きの列車で西安まで旅しているが、この列車の上海ーウルムチ間は78時間もかかっている。

表定速度は52キロだから、実に倍以上の速度アップ。

これを、この30年間の世界の工場としての経済発展の賜物とするか、共産党の野望とするか、おそらく両方であろう。

中国のビザなし旅行は15日間。

列車は高速でも、氏は乗換駅の西安では数日滞在し、城壁の上を歩いたり、三蔵法師の大雁塔に登ったりしていて、私の旅とオーバーラップするので感慨がわく。

ところで、西安の300キロほど東にある町「洛陽」。

1944年5月に、大日本帝国の「支那派遣軍」が陥落させ占領していたことを、本著で初めて知った。

時空的にはその2か月前に「インパール作戦」の大失敗を犯しており、大東亜戦争がいかに無謀なものであり、同時にこんな中国の奥地にまで陸軍が進駐していたことに驚く。

意外と難しい鉄路のユーラシア大陸横断

シベリア鉄道で、一気にモスクワに出てしまうのであれば簡単だが、本著は古代シルクロードをなぞるように中国から中央アジアを経由する。

この場合、各国の線路のゲージ幅が異なったり、国によって鉄道に対する諸事情が違うので、地図で見るとつながっているように見えるレールが、国境で途切れているなんてのはザラにある話だ。

レールはつながっていても、走っていのは貨物列車だけで、旅客列車の運行はなかったり。

そして、中央アジアの国々には、旧ソ連時代の名残なのか、ビザ発給の仕組みが複雑であったり、ルールも予告なく変わったり(告知はしてるんだろうけど旅人にわかりにくい)する。

でも、私のような旅人は、そういうのを「文化の違い」として楽しいと感じたりするので、いつかこれらの国々の国境を一網打尽に股にかけたいと願う旅行者には、教科書的な価値がある。

ところで、その中央アジアの列車旅自体は、ゆったりした寝台車あり、食堂車ありと、けっこう快適らしい。

日本では、寝台車や食堂車が姿を消して久しいが、旅の醍醐味ともいえる移動の道中も楽しめるこれらのインフラが残されているのはうれしい限りだ。

異国での生活が読みとれる人々の表情

写真が多く掲載される旅行記としては蔵前仁一氏を思い出すが、旅行記に写真が添えられる場合、絶対に外せないのが「人々の表情」だと思う。

本著のポイントもまさにそこで、ユーラシア大陸で営まれる多種多様の民族の生活があますところなく紹介されている。

どんなに構図よく写した世界遺産やモニュメントも、それだけでは作品。

現地の人々の生活風景が映り込むことによって、臨場感が何倍にも増す芸術品となる。

これについては、カメラで写されることを忌み嫌う民族もいるし、そもそも肖像権というものが存在するので、無尽蔵に撮影してよいということにはならない。

このルール(もちろん撮影者側が勝手に作ったルールではあるが)を守りながら、現地の様子を撮影していくのは、けっこうコツがいるものだ。

被写体に失礼にならないように撮らねばならないし、正面切って撮る場合は当然許可をいただき、ブログにアップすることの了解も得る。

でも、その許される範囲で撮影した画像により、旅の記憶はいつまでも色あせないものとなる。

新疆ウイグル自治区での勇気ある行動

氏は新疆ウイグル自治区内では、ウルムチのみの滞在だった。

ここで氏は、市内の銀行の入り口で、新疆ウイグル自治区の十八番セキュリティゲートをカメラで撮って、警備員に咎められている。

新疆ウイグルをわずかな日数とはいえ経験した人間からすると、信じられないような勇気ある行動だ。

しかし上記の写真を見る限り、咎めている女性の表情は穏やか。

「あら! お客様、写真撮影はおやめください!」

といった雰囲気だが、シルクロードの町ホータン(和田)でカメラを構えた私の体験からすると、ウルムチは新疆ウイグルにおいてもいくばか成熟し角のとれている証だろうか。

ホータンでは、「カメラを持つ人間=凶悪犯」のごとく、町中での撮影は御法度に近かった。

ところで、氏はこれ以外にも駅ホームでの撮影や国境の緩衝地帯での撮影を敢行し、いわゆるパソコンの「隠しフォルダ」に記録して出国している。

ここで、氏に知恵をひとついただいた。

氏も旅の道中で、撮影した画像を消すように、幾度も警察に尋問されているが、そのたびに消しているのは「JPEGファイル」のみ。

一眼レフなどでは、撮影時のデータ記録時に、汎用性の高い「JPEGファイル」と情報量が多い「RAWファイル」を同時に記録するモードがある。

これは、「RAW」はこわれると復元が難しいが、「JPEG」なら比較的楽に復活できるからであるが、氏はこれを利用し、「JPEG」だけを消去して消したとみせかけ、元データの「RAW」は残していたのであった。

※新疆ウイグル自治区でのカメラをめぐってのトラブルはこちら↓

新疆ウイグル自治区ホータンの公安はカメラが嫌い? 【シルクロード旅行記 #47】

まとめ

イスタンブールから先は、ヨーロッパ。

ハプニングや治安などの緊張感といった点では中央アジアには劣るかもしれないが、氏は地中海沿いのローカル線の旅を、南欧らしい太陽に照らされた写真で紹介してくれている。

旅は2019年11月12日のリスボンで終わり。

その2か月後には、コロナが全世界に広がり、旅行者という旅行者が無期限の鎖国状態を余儀なくされることとなった。

それを考えると、氏の旅はおおいに恵まれていたといえる。

しかし、その運は、氏の旅への誠実なる情熱が引き寄せているのは間違いない。

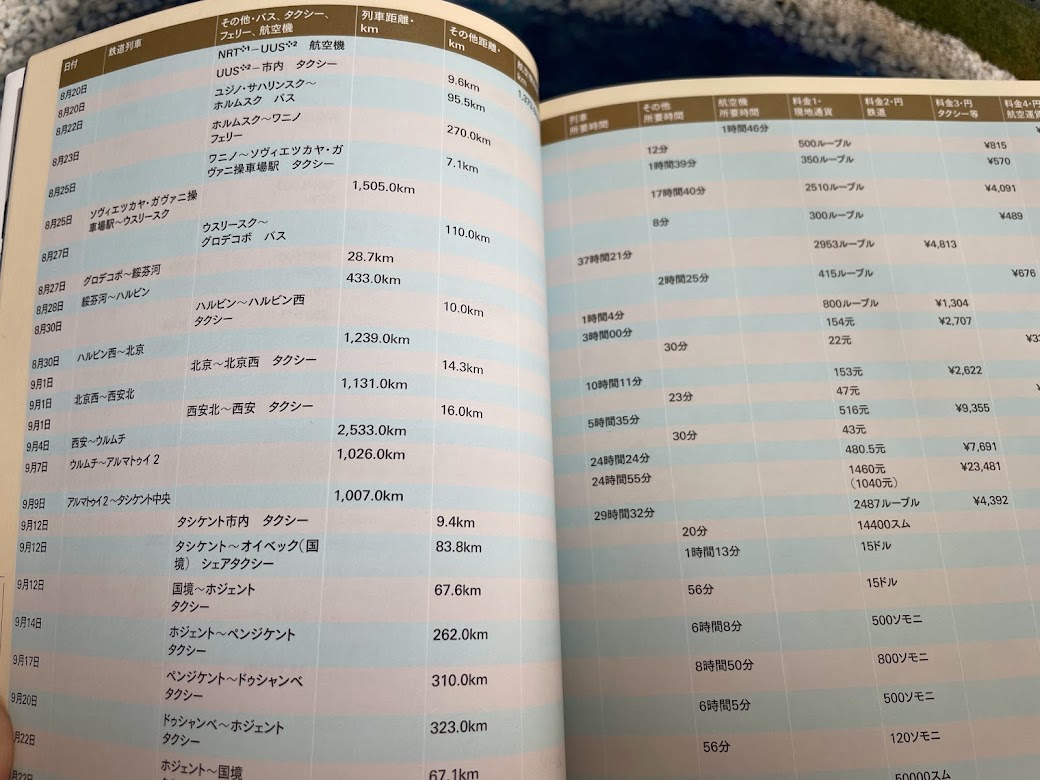

膨大な数の写真をちりばめ、そして、移動距離、時間、料金などの子細な記録をつける。

旅に対して真正直でないと、なかなかできないことだ。

なにより、氏は私より20歳以上も年上。

その歳で、これほどまでの大陸横断を成し遂げる体力に精神力。

コロナで、いつ次の旅に出られるかわからない、と嘆くのは早計。

歳は関係ない。夢を思い描くことこそが、実現を運んでくるという、勇気をもらえたような一冊だった。