早朝から歩き回って、現在14時。足はふたたびレギスタン広場へ。

もっとも暑い時間にくれば、もっとも観光客が少なくなると計算したけど、どうかな・・・

それにしても、レギスタン広場を囲むマドラサは、本当に巨大。

こんな位置から見ても、人間が小さく見える。

天文学の神学校「ウルグベク・マドラサ」

サマルカンドのレギスタン広場。

観光してると、幾度も目の前を通ることになる場所ですが、広場をコの字に覆うように3つの建物が立っています。

それぞれ、建築された時期も、歴史背景も違います。

順に入ってみようと思います。

チケット売り場へ行く途中見かけた、花壇に水をやる観光客。

チケットオフィス。狙い通りに観光客が少ない時間のようでした。

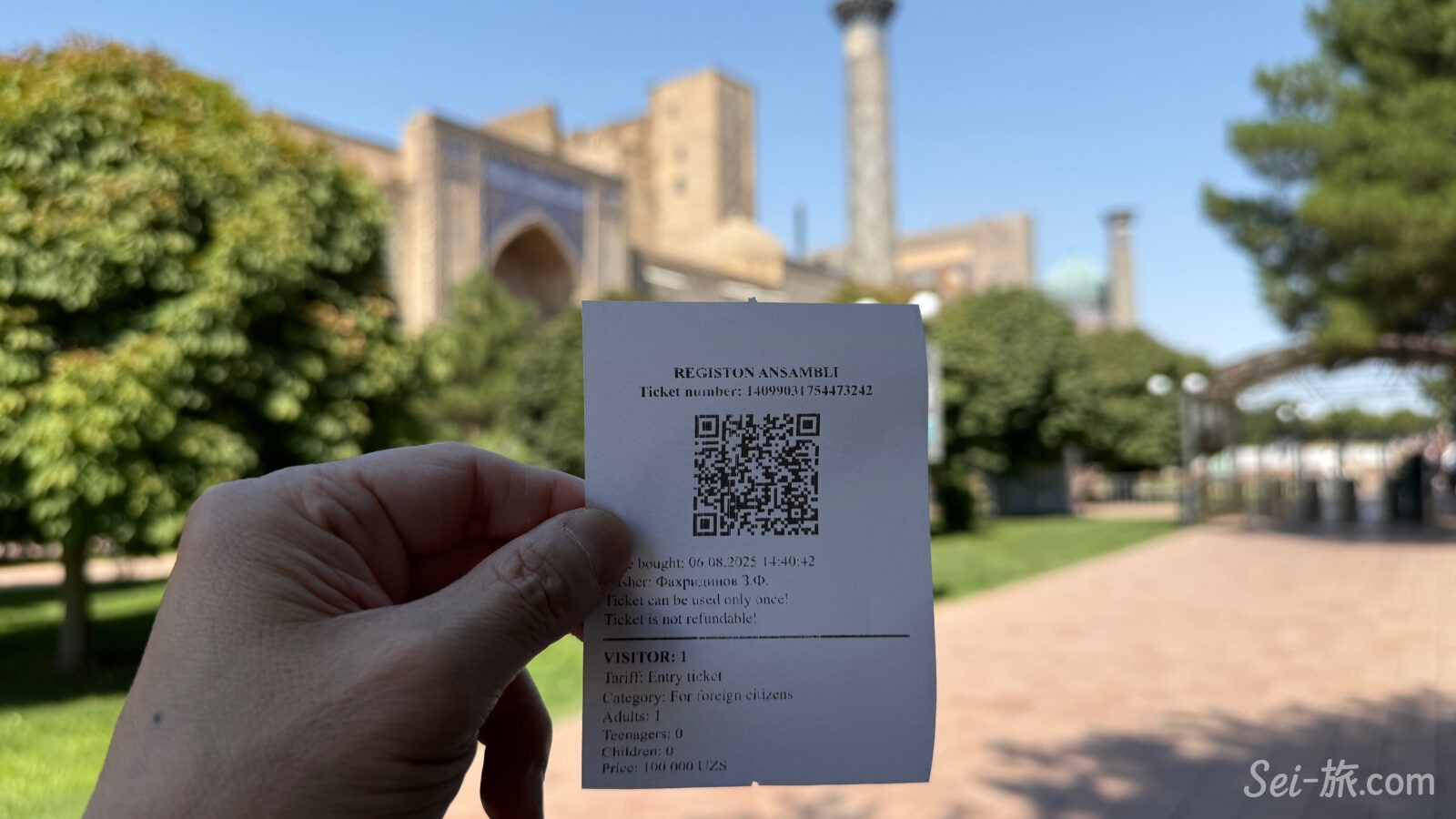

入場料は、いままでめぐった史跡の中でもっとも高い10万スム(約1,190円)。

でも、これで3つのマドラサに入れると考えれば安いかな。

8年も前の「地球の歩き方」では入場料のほかに撮影料(動画はさらに別)とあったんですが、サマルカンドの主だった施設はそんなことありません。

内部も快く撮らせてくれます。時代は良い方向へ。

では、まず手はじめに、広場西側のウルグベク・マドラサ。

西側に立っているので、この時間は完全に逆光です。

このウルグベク・マドラサが、創建1420年で、レギスタン広場でもっとも古い。

名前は、建築主であるティムールの孫、ウルグベクからきてますが、彼は天文学者。

つまりここはモスクというより、数学・天文学・哲学なども教えられた高等教育機関です。

そういう目で見ると、向かって右側のミナレットが傾いてる気がするけど、ワザとかな^ ^

近づいてみます。日陰なので観光客が休憩。

正門上部に刻まれたアラビア語の碑文には、「学問は信仰の柱である」と記されているそうですが、

どれが、その碑文なのかわかりませんでした^ ^

でも、天文学の学校という先入観があるせいか、側壁がとても幾何学的に見えます。

中に入ると、突然、お土産屋さんが現れましたが、

その先には、学校らしく中庭が開けてました。

思い思いに休んでる老婆たちは、どうみてもサマルカンド市民に見えるけど、市民は入場料無料なのだろうか。

この場所は、征服のためではなく、知のために作られた空間。

ティムールの血を引き、剣ではなく天球儀を好んだ王子ウルグベク。

彼はここで学び、ここで教えた。

神学だけでなく、数学、哲学、そして何よりも天文学を。

砂漠の夜空を仰ぎ、星の動きを読み、祈りの時を正確に導くことは信仰であり、また国家の秩序でもありました。

マドラサの中庭に立つと、遠い昔、ウルグベクが学生たちに向けて語る姿が思い浮かびます。

ウルグベクの、自ら観測と計算を行う天文学は後世にも伝えられるほど影響が大きかったとされます。

彼はサマルカンドの郊外に、高さ30mの巨大な六分儀を備えたウルグベク天文台を建設。

ウルグベクが編集した星の恒星運行表は、1000年以上前の古代ローマの学者クラウディオス・プトレマイオスの記録を更新するほど正確だったというからすごい。

アザーンなくとも心の中で時を知っている

ところで、サマルカンドの街を歩いていて、イスラム圏として不思議な現象を感じたことがひとつあります。

それは、アザーンがまったく鳴り響かないこと。

アザーンとは、イスラム世界における1日5回の礼拝の呼びかけです。

帰国後に調べたのですが、大きな理由としては、ウズベキスタンは1991年までソビエト連邦の一部であり、その間宗教活動が大きく制限されていたこと。

モスクは閉鎖または博物館化され、宗教教育は禁止。

アザーンの放送や、公開での礼拝の呼びかけも全面的に禁じられていたそうです。

独立後も、ウズベキスタン政府は一貫して世俗主義。

国家は宗教と距離を置くという立場で、政治と宗教の分離を明確にしています。

そう考えると、そもそも宗教的には、礼拝の方角や断食の開始時刻の計算に天文学は不可欠。

この地には、天を読む学問=天文学の中心地があったから、時を告げるアザーンがなくても、人々は星と太陽と影の長さで、祈りの時刻を知っていた。

「アザーンなくとも、心の中で時間を知っている」。

ウルグベクは、政治家としては暗殺という悲劇的な最期を迎えましたが、科学者としては永遠に星の中に生きている、ということなのかもしれない。

帰国後にそれを知って、思わず感動してしまいました(^ ^)

ライオンと太陽のレリーフ シェルドル・マドラサ

さて、お次は、ウルグベク・マドラサの反対側、広場の東側にあるシェルドル・マドラサです。

こちらは、午後の刺すような光が存分にあたってますが、白飛びを防ぐのが大変。

近寄ってみると、上部には人の顔が・・・

これはライオン。シェルドルとはペルシア語で「獅子を抱く者」という意味です。

内部に入ると、ライオンとは似つかわしくない静かな中庭が広がります。

創建は、ウルグベク・マドラサに遅れること約200年の1,636年。

コの字型の広場を眺めてると、3つのマドラサは同じ時期に建てられたものと想像してしまいますが、実は建ち上がった時期には大きな開きがあります。

朝廷はすでにティムール帝国からブハラ・ハン国に移っていて、総督のヤラーン・トゥシュ・バーヒーが建築主。

こちらも、モスクというよりは神学校なので、ペルシャ文字が刻まれています。

しかし読めない・・・翻訳アプリでも無理でした(^ ^)

サマルカンドが、すでにティムール朝の都からブハラ・ハン国の支配下に移っていたとはいえ、ウルグベク・マドラサの荘厳さの影響は大きい。

総督が、ウルグベク・マドラサに対になる形で同じ規模のマドラサ建設を命じたのがこのシェルドル・マドラサです。

真下からは、首が痛くなるほど見上げないとみることができない青のドーム。

偶像崇拝が禁じられるイスラム世界にあるまじきライオンの図像が見つめ返してくる不気味な絵です。

このマドラサを建てた17世紀の総督は、力と威厳を誇示するために、あえて禁を破ったのか。

あるいは、ペルシアやゾロアスター教の意匠がまだこの地に残っていた証なのか。

こんなとりとめもない想像を膨らませるのも、旅の楽しさ(^ ^)

黄金に包まれた祈りのドーム ティラカリ・マドラサ

さて、最後は広場正面に構えるティラカリ・マドラサ。

なぜ、これを最後に見学することにしたのかは、最後に建てられたというのもあるけど、内装の黄金世界に目を奪われてしまうと、ほかの2つのマドラサが霞んでしまうように思えたから。

残念にもドームが修復中のティラカリ・マドラサは、完成が1,660年。

時代背景は、さきほどのシェルドル・マドラサと同じくブハラ・ハン国の支配下です。

ティラカリ・マドラサが作られた目的は、サマルカンドの金曜モスク。

つまり、庶民の大モスクが不在だったため、このティラカリ・マドラサがその機能を兼ねて建設されました。

「ティラカリ」とはペルシア語で「金をちりばめた」という意味ですが、まあ入ってみましょう。

ほかのマドラサと違って、こちらはモスクですから靴を脱ぎます。

私の場合はビーサンだけど、それで思い出した・・・ケガした足の裏が痛い^ ^

うわ・・・すごい

ティラカリの名の通り、内部は金箔で埋め尽くされ、煌びやかさを放ってました。

礼拝ホールのミフラーブ(聖壁)とドーム下の装飾は金箔尽くし。

壁の奥行きを錯覚させるような「トロンプ・ルイユ」。

いわゆる「だまし絵技法で、平面なのに奥行きがあるように見える装飾が特徴とのこと。

こんな煌びやかなドームの下で、純粋な気持ちで金曜礼拝ができるのかな^ ^

金箔を一片失敬しよう、なんて不届者がいないとも限らない・・・神の前でそれはないですか(^ ^)

それほどまでに、荘厳さを感じる神に捧げる美の極致です。

団体客が入ってきましたね。

でも、この場所の観光シーズンは、人混みがとんでもなくすごいと聞きます。

観光シーズンとは、9月から11月くらいまで。

7月、8月は、あまりにも暑くて熱中症注意!

と、「地球の歩き方」にも書かれてますが、モスク内はちゃんと冷房が効いてるし、こまめに水分を補給すれば大丈夫。

観光客が少ない分、ゆっくり見学できます。

南側の建物は、ミニミュージアムのようになってました。

やっぱり、16世紀頃の品なんでしょうか。

お土産屋さんもあります。

トータル1時間半ほどで、3つのマドラサの見学を終えました。

気持ちのいい冷気に包まれた身体が、いきなり40度の世界にさらされると、とたんに水が欲しくなります。

ゴミ箱も、至るところにあるからね、さすが世界遺産。

なんとなく名残惜しくなって、広場にたたずんでると、写真を撮らせてくれと言い寄ってきた若者。

ウズベキスタンは、感謝したくなるような親日国でした。

それにしても、足の包帯が痛々しい・・・^ ^