さて、門司港レトロ名物「焼きカレー」で腹ごしらえしたら、対岸、つまり本州にわたるとします。

門司港から下関方面を見やると、立派な関門橋が向こう側へとつながっています。

関門橋の見える風景

ところで、あの関門橋は、中国自動車道の自動車専用道路ですので、もちろん徒歩で渡るわけには行きません。

ところが、この関門海峡には、人間が徒歩で向こう岸に渡れる海底トンネルがあるんです。

最初は、船で本州に渡ろうと考えてましたが、トンネルの入り口が徒歩圏内らしいので、気が変わりました。

トンネルの入り口は、グーグルマップによると、関門橋の真下付近にあります。

この関門橋、数年前に、クルマで1回だけ通ったことがあります。

そのとき目にした緑色の海が印象に残ってましたが、やっぱり緑色のきれいな海です。

関門橋も、こうやってあらためて観ると、美しい橋ですね。

松本清張「時間の習俗」冒頭に登場の「和布刈神社」

ここが、和布刈でしたか・・

バス停があるということはバスでも来れたんですね。

なんで、私がこの地名を知っているかというと、松本清張作「時間の習俗」の冒頭部分に、旧暦正月の未明に行われる和布刈神社の神事の描写が記憶に残っているからです。

「時間の習俗」の写真を使ったトリックは鮮やかだったな・・

和布刈神事という伝承の地であるとともに、源平合戦のゆかりの地でもあるんですね。

小説「時間の習俗」では、冬の未明ということで、読む者の背中を凍らせるように描かれてましたが、今日は暖かい秋の陽がさしています。

ちなみに今週は、東京はずっと雨。明日、明後日も雨模様。

そして、その後台風がやってくるという、凄まじさです(笑)

関門トンネルを徒歩で本州へ

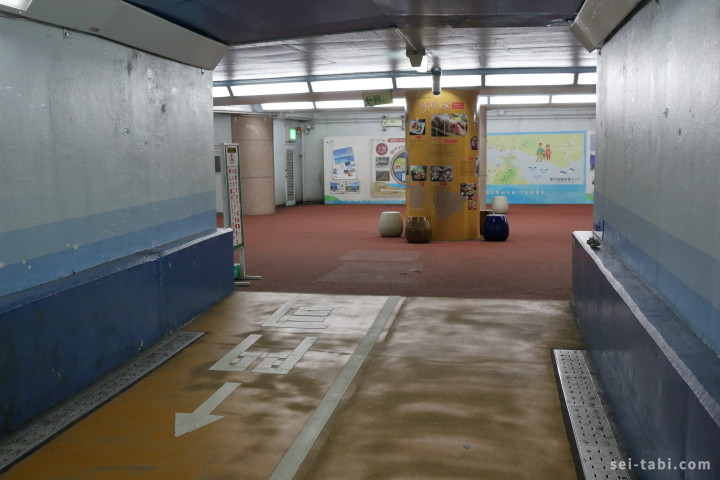

トンネルの入り口に到着しました。

門司港駅から歩いてきましたが、ちょっと疲れました。

さて、この海の下をくぐります。鳥居が橋を支えている構図。

人はエレベータで下へ。周囲に人はまったくいません。

海の下へもぐるので、ちょっと怖くなってきました。

なんか、荷物になった気分で、海底へ。

バイクや自転車もOKのようですね。20円ですか。

ハングル文字があるのが、これから釜山へ旅たつ旅情を書き立てます。

けっこう深く下ります。ドアが開くと、人がいたので少し安心。

ここは、まだ海底ではないのかな・・

いざ、海の下へ。

ふつうに人が歩いてます。バイクや自転車も。生活道路として役目を果たしているようです。

全長780m。歩くとけっこう長い。

絵じゃなくて、水族館のようにほんとに海底が見れたら楽しいだろうな。

今の建設技術なら・・・無理かな

ここが県境のようです。ということは、頭の上は、まさに関門海峡。

さすがに、少し緊張が走りますw

こんなことして、神の逆鱗にふれないだろうか。

神は大丈夫としても、壇之浦の戦いで無念の入水をとげた安徳天皇の怨念が漂ってないだろうか。

この頭上のどこかで亡くなったわけだし・・

この絵は、「波の下にも都はございます」の都かもしれない。

なんとなく、息苦しさを覚えて、自然と早歩きに。

ようやく出口へ。

出たところに料金箱がありました。

市民のモラルに任せる、いまどき珍しい徴収システムです。

トンネルって、クルマや電車で通るぶんには、さほど何も感じないけど、歩いて通るとすごく圧迫感ありました。

無事に海底から生還できて、緊張が解けます。

生活道路として使っている人たちは、何も感じないんだろうか?

九州方面をみやります。

息苦しさが少しづつおさまり、ちょっとした達成感がわいてきました(^^)v

関門海峡を徒歩でくぐり抜けるミッション、無事に完了です。