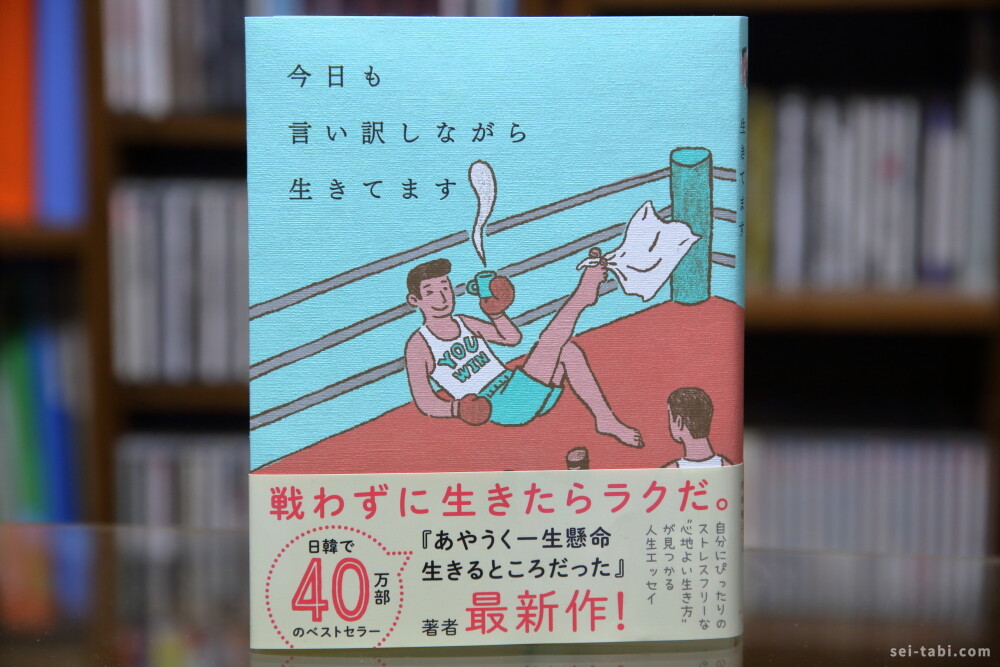

「あやうく一生懸命生きるところだった」の「ハ・ワン」氏の二作目。

「今日も言い訳しながら生きてます」です。

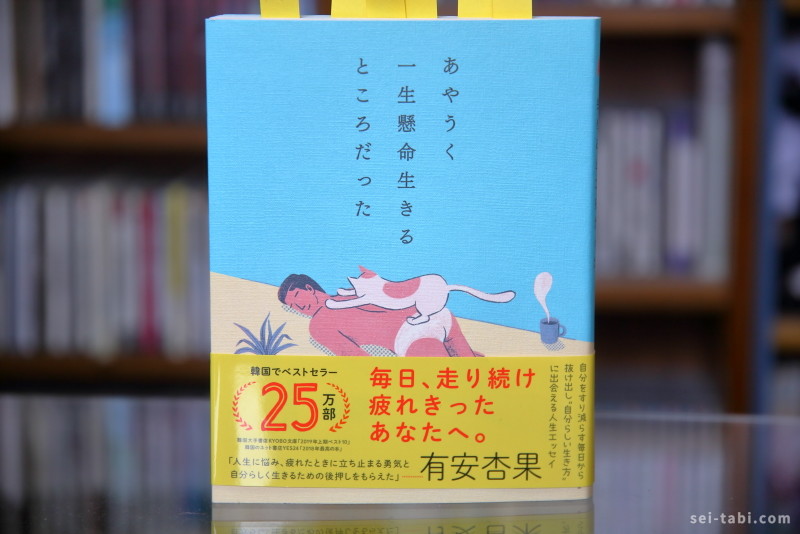

こちらは一作目の「あやうく一生懸命生きるところだった」。

前作「あやうく一生懸命生きるところだった」を一言で言い表すならば、

「『努力が必要』と、常套句のように言ってくる世間たちよ。世の中、努力したからって報われるとは限らないぜ。結局楽しんだもの勝ちよ。」

当たらずとも遠からずで、生き急ぐのに疲れはじめていた私には、ちょうどギアを2速ぐらい落とし、自分を顧みるのによいきっかけとなった本でした。

波乱万丈といってもいいような人生経験をもつ韓国人作家「ハ・ワン」氏。

その氏でさえ、前作は大コケすると思っていたらしい。

ところが、日韓で40万部もの共感を得て、ストレスフリーな生き方を求めている同志が、実は多かった。

日本、韓国ともに、自殺率が高止まりしている「儒教社会の悪しき習慣」という構造的な問題もあるのだろう。

それはさておいても、今の日本は(世界もそうなのかもしれないけど)自己啓発を謳ったあおりが多すぎる。

facebookなんか、知り合いでもないのに友達申請してきては「自己啓発」を勧めてくる。(私は、これが気持ち悪いほど嫌になってアカウントを閉じました)

必要なのは、「自己啓発」ではなく「目的意識」。

自分のペースで「目的」を持って生きる。

そんなスローライフな人生を求める方には、二作目の「今日も言い訳しながら生きてます」のなかに、自己を肯定するフレーズが見つかるものと思う。

書評ではなく、感想文のようになりますが、いってみましょう。

承認欲求のためにいきるなんて

ハ・ワン氏でも、この境地に達するまでは時間がかかったらしい。

なんせ、ハ・ワン氏は、若かりし頃に「ホンデ病」にかかり、三浪の末に韓国一の難関美大「ホンデ」に滑り込んだほどの勇者。

「ホンデ」とは弘益美術大学のことで、合格するまで、盲目的に何浪もしてしまうのが「ホンデ病」。

そこを苦労の末に卒業し社会人になったのに、社会的地位も、家族も、持ち家ももたずにフリーターであることは、韓国では負け犬と評されることが多いようだ。

そのたびに氏は、「人から認められることばかり望む人間は、人や世の中に振り回されてしまうだけ。世間とは関係なく、一人凛として生きたい。」と悟り、今に至っている。

「承認欲求」なんて相対的なもの。そんなものと決別し、自分だけの絶対的な基準があれば、何も迷うことはない。

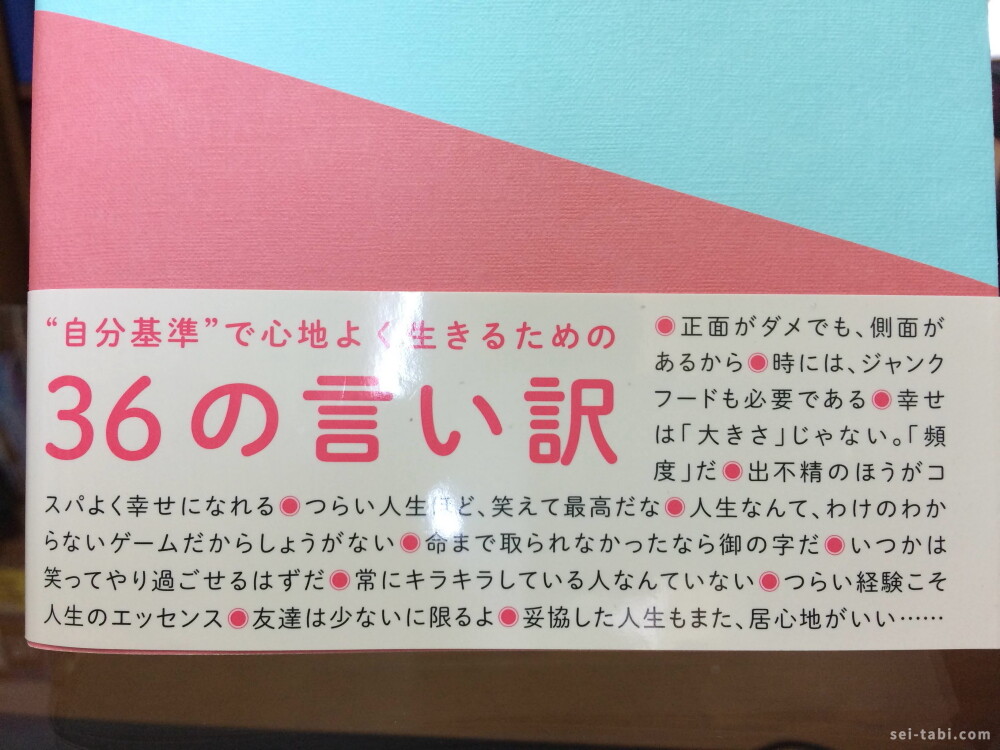

しかし、そこには、ある種の「自己肯定」あるいは「自己合理化」、俗な言葉を使えば「言い訳」が必要である。

そこで、次は「言い訳」をテーマにエッセイを書いてみようと志したのが今作の「今日も言い訳しながら生きてます」。

人間は、実は常に「言い訳」しながら生きている生き物なんだ、と考えると不思議なほど気分がラクになりますね。

競い合うようなスポーツにまったく興味がない

これまた共感を覚える言葉。

氏は、好きな野球チームさえなく、韓国社会においてはいぶかしまれる存在とのこと。

とにかく韓国は、「勉強」「スポーツ」「芸術」「外見」「家庭環境」にいたるまで、すべてのものに順位がつけられる競争社会。

でもあるとき、あるドラマで、バスケの試合に行こうと誘われた少年が、

僕は競い合うようなスポーツはやらないんだ。君らだけで行ってくれ。僕は勝ち負けのないサーフィンに行くから。

こんなフレーズを目の当たりにし、主体性があってなんとカッコいいのか、と思ったとのこと。

まったく同感で、私もハ・ワン氏同様、勝敗が軸となるスポーツには、いっさい興味がない。

私にとって唯一の例外が、「広島カープの野球」と「F1グランプリ」。

私は、この二つは、スポーツというよりシミュレーションゲームと考えているから。

とにかく、オリンピック種目さえほとんど知らず、サッカーもラグビーも、ルールすら知らない人間というのは日本人として超珍しいだろう。

ハ・ワン氏もそうらしい。

勝負事から遠ざかる。

よく言えば「平和主義」。悪く言えば「臆病者」。

「臆病者」で十分である。

私がハ・ワン氏の本を二冊も買ってしまったのは、文脈の中に、どこか自分に似ている匂いを感じたからなのかな。

カフェは最高の避難所

ハ・ワン氏は、日常生活に疲れると、近くのカフェに足を運び、ぼんやりと窓の外を眺めることに時間を費やす。

窓の外の、何気ない平和な日常風景だけでなく、店内の雑音すらも安らぎのシャワーとなる。

これを氏は、お互いが適切な距離とっているからと分析する。

まさに、群衆の中の孤独という理論だ。

私にとって、心の安定は「旅」であるが、旅先では、すべてのものと一定の距離が置かれるから、これほど居心地のいい空間はない。

友達は少ないに限る

前章につながるが、人やものと一定の距離を置くということは、ストレスなく生きていくうえで、非常に重要な論点と感じる。

世間は一般的に、「人脈は財産」的な考え方だ。

しかし氏は、人間関係は少なければ少ないほうがいいというのが持論で、意味のない人脈は不良債権であると言い切る。

私も、これに近い考え方である。

さらに、この「ストレス」vs「人脈」という構図は、「サラリーマン」vs「フリーランス」といった構図にもつながるから面白い。

すなわち、人間関係が嫌で「フリーランス」の道を選んだにもかかわらず、会社勤め以上に「人脈」が必要だったという話をよく目にする。

サラリーマンは、ビジネスライクに人脈を使い分けられるから居心地がいいのである。

複雑な利害関係人と常に一定の距離を保ち、嫌われたところで福利厚生や労働法で権利がまもられる世界なんて、会社員以外にそうそうない。

会社員として生きていくべき最低限のコミュニケーション能力を身につけることが、ストレスフリーに生きる最善策であることを、本作を読んであらためて実感した。

お金は自分で使わなければ、必ず他の誰かに使われてしまう

のらりくらりと、人生をうまく立ち回っているようにみえるハ・ワン氏も、実は不動産詐欺に合って、なけなしのカネを失いという憂き目にあっている。

まあ、詐欺は大げさかもしれないが、住んでいた賃貸住宅が競売にかけられ、保証金の4分の3相当(推測するに500万円くらい。そしてこれは退職まで一生懸命貯金したほぼ全財産。)が債権者により相殺されてしまう。

しかも、そのオーナーは、その直前まで、とてもいい人面していたというからやるせない。

ふつうなら、こんなイベントに出くわしたら完膚なきまでたたきのめされ、しばらくは立ち上がることさえできないだろう。

しかし、ハ・ワン氏は、「これも一つの人生勉強、こぼれた水を盆には戻せないのだから、必要なのは後悔や絶望ではなく、収束を待つこと。」と言ってのけている。

すごい精神力だと感嘆するばかりだが、ものすごく共感できる言葉をもらえた。

僕は一体誰のためにお金を稼いできたのだろう?

そういえば誰かが言ってたな。お金は自分が使わなければ、必ず別の誰かに使われてしまうと。

本当にそう思う。

お金はもちろん大事なものだが、なんのために貯金しているのか明確にしておかないと、しっぺがえしを食らうことが多いのも事実だ。

たとえば、娘の教育資金として貯めているお金があるとすれば、それはたとえ親が病気になったって使うべきお金ではない。

まとめ

正直、うらやましく思えるハ・ワン氏の人生哲学であるが、ポイントは、サラリーマンをやっていたって、そういう境地になることはできるということ。

むしろ、会社員のほうが、毎月給料が出る分、悟りやすいんじゃないだろうか。

本作にも「『給料』という麻薬には依存したくない」という章があるが、依存しすぎなければよいだけのこと。

毎月振り込まれる給料には感謝し、職場やビジネスにおいての人間関係には適度に距離をおき、自己啓発などという胡散臭いものからは遠ざかり、目的意識を持って生きる。

その目的意識が、身の丈にあっていれば、素晴らしく充実した人生になる。

人生いろんなことがあるけれど、「勇気」がもらいたいときは「ジョジョの奇妙な冒険」を、「癒し」がもらいたいときは「ハ・ワン」氏の作品がおすすめですね。

私はこれからも変わらず、勝ち負けのない「旅」をこよなく愛して、人生を楽しんでいきます。

前作の「あやうく一生懸命生きるところだった」はこちらです。