朝7時に起きて、ホテルから見下ろす成都の街。

寛窄巷子から地下鉄で文殊院へ

さっそく地下鉄で文殊院に向かう。

北京から2000キロ以上も西に位置する成都では11月下旬の夜明けは遅く、しかも日曜日。

誰もいない不気味な通恵門駅から天府広場で1号線に乗り換えて、文殊院はすぐです。

地下鉄1号線の車内はそれなりに人が乗っていた。

そして、相変わらずパンダの洪水と、スノボが流行りなんだろうか。

そして、文殊院駅に到着です。

京都・奈良と重ねすぎてしまう文殊院

文殊院街に通じる入り口で、文殊院の全景をいちおう頭に入れてから歩き出す。

文殊院は創建が5世紀と伝わる古刹で、成都でもっとも親しまれてきた仏教寺院のひとつだ。

「地球の歩き方」には「早朝の静寂が秀逸」とある。

もとより早朝の寺院を歩くのが好きな私は、8時の開門と同時に境内へ向かうと、すでに早起きの観光客。

それにしても、正門へ向かう参道は、どこか懐かしい感覚を呼び起こす。

なぜか、薬師寺から唐招提寺へ続く“歴史の道”を歩いているような感触がデジャブとしてよみがえった。

ところで、文殊院は、戦乱による焼失を経て、現在の伽藍は清の時代に再建されたもの。

しかし、成都市民の信仰の場としての役割は、千年以上途切れることなく続いている。

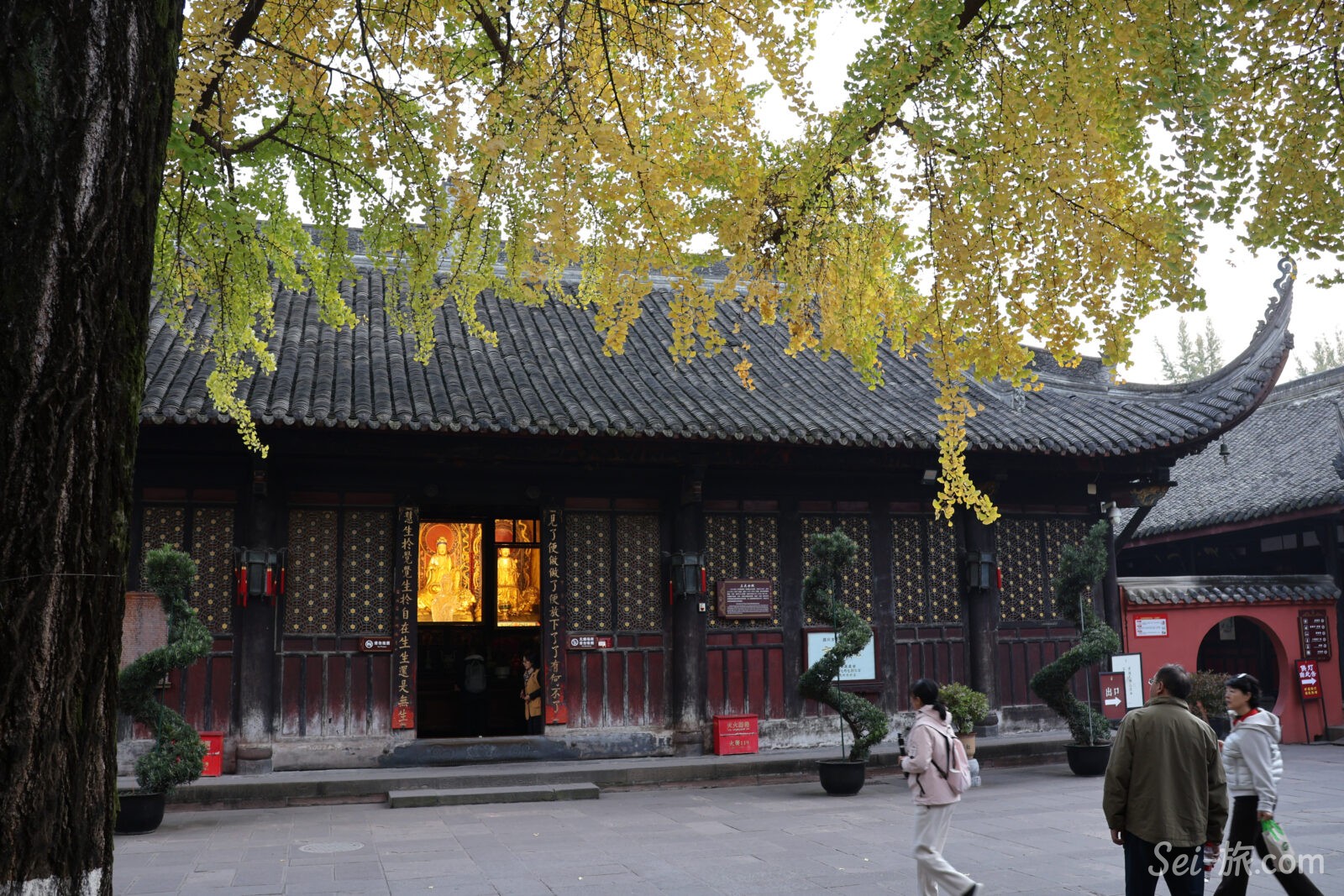

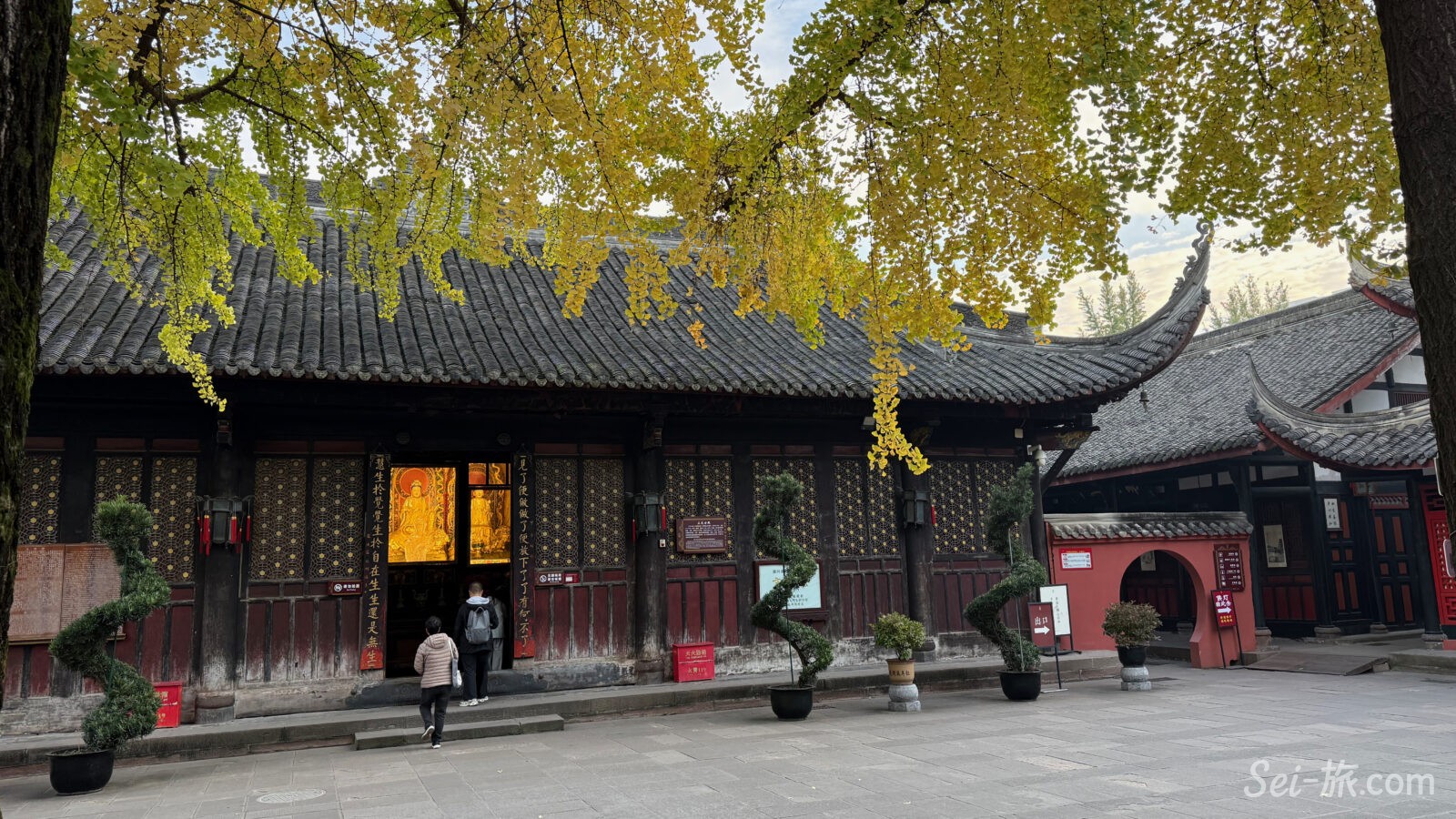

境内に入ると、瓦屋根の堂宇を囲むのは燃えるような紅葉ではなく、やわらかな黄金色の黄葉。

秋深いこの時期。

赤よりも静かなこの色合いが、成都の穏やかな空気によく似合っている。

姿は見えないが、どこからか太極拳の叫び声も響いてくる。

嬉しくなるような中華圏の朝を、久しぶりに味わう。

そう思ったとき、京都や奈良に似ているという比喩は逆かもしれないと、我にかえった。

ここ中国こそが文化の兄貴分で、日本の寺院風景はその写し絵なのだと、自戒を込めてあらたまる。

線香の香りが溶け込む文殊院の境内

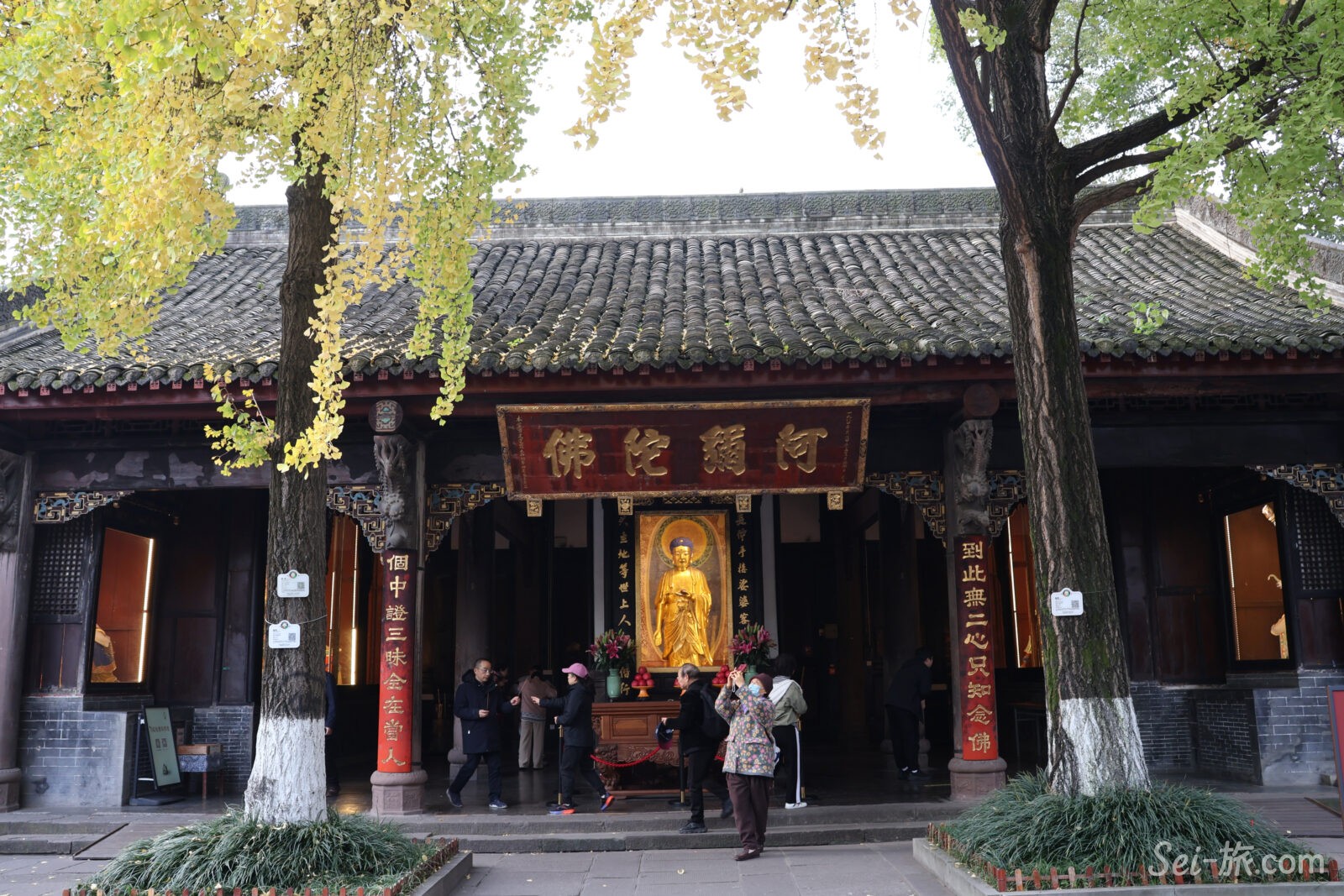

天王殿から大雄宝殿へと歩く。小鳥のさえずりが静寂に溶け込む空間だ。

そして漂ってくる線香の香り。

大雄宝殿の前では、早朝の空気に線香の煙が、きれいに溶けこんでいた。

中国の寺院における線香は、単なる祈願の道具というより、心身を整えるための日常行為に近い。

願いを託すというより、香りと煙の中で自分を静める――そんな生活信仰の香りだ。

参拝者たちは深く頭を下げ、線香を立て、長居することもなく去っていく。

そこに宗教的高揚よりも、朝の身支度のような自然さがあるのが印象的な光景だった。

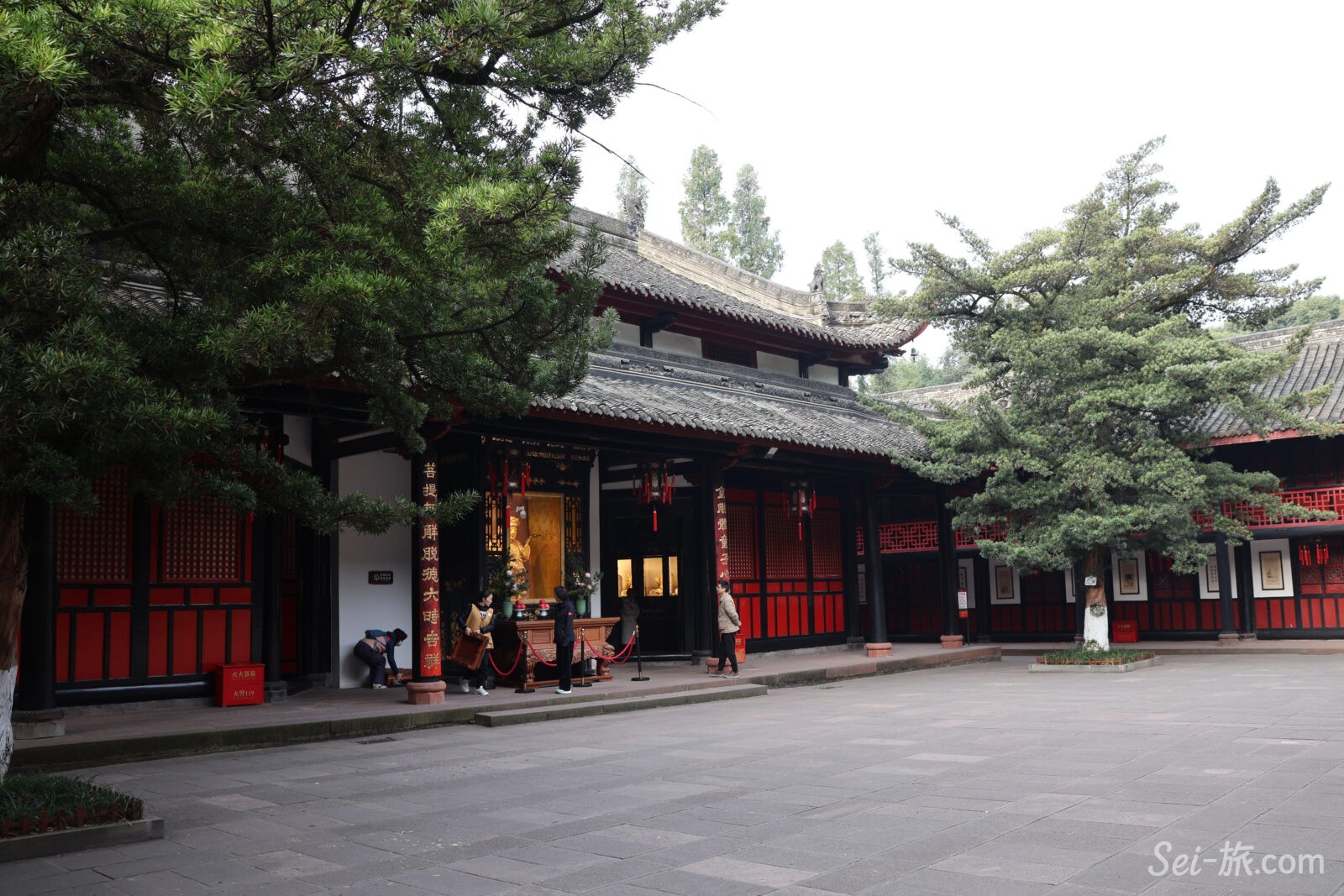

奥に広い文殊院を、さらに奥へと進んでみる。

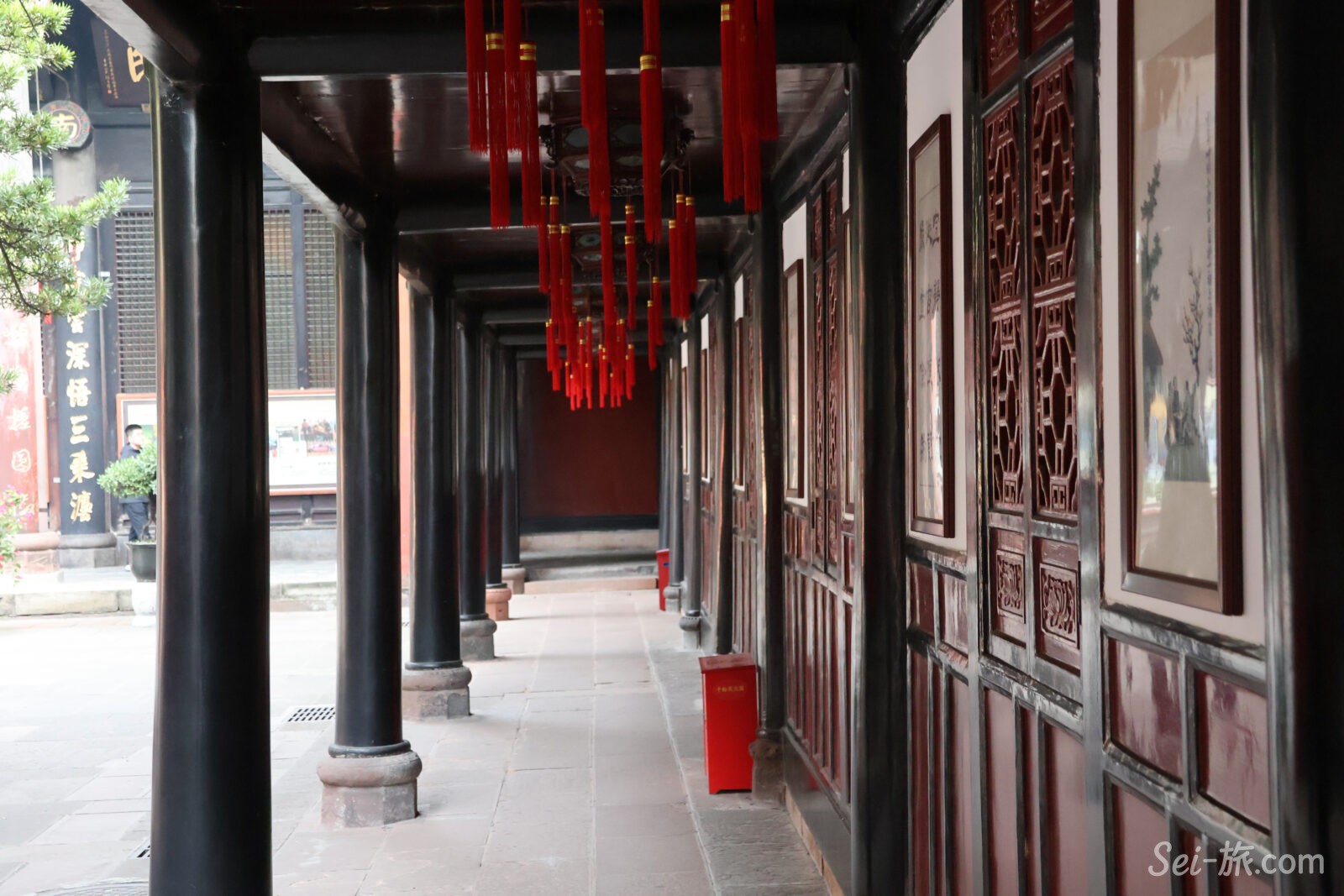

ふと回廊を見渡すと、鯉とも龍ともつかぬ木彫りの像が置かれていた。

中国では、黄河の激流を登りきった鯉だけが龍へと化すという伝説があり、それは修行を重ねて悟りへ至る人の姿を重ねたものだという。

ここは観光の寺ではなく、日常の寺であるとともに、心を鍛える場所なのだと静かに語っているように思える。

飾られた鯉に、壮厳さを感じる等間隔に並ぶ柱。

中国寺院の回廊には明確な思想があり、「外界を断つための結界」という意味がある。

いきなり本堂に放り込むのではなく、曲がったり、遠回りすることで、景色を少しずつ変化させ、心を日常から宗教空間へ移行させていく。

そのための構造らしい。

いわば、回廊に並んだ柱は「俗世と仏界をゆっくり切り離す装置」なのだろうか。

そんな眼で、あらためて文殊院の回廊をぐるりと見渡すと、ふたたび京都や奈良でみかける光景が思い出されてきた。

もちろん、こちらが源流なのだが、赤みを帯びた壁と回廊の配置に、薬師寺や唐招提寺の記憶を重ねてしまう。

唐招提寺を開いた鑑真は、まさに唐=当時の中国仏教文化の完成形を日本へ持ち帰った人物。

その時代の中国寺院の特徴が、赤土・朱系の壁色であり、回廊で囲まれた伽藍配置とともに、線香と煙の空間演出まで加わっている。

それが、ほぼそのまま奈良に移植されていると考えれば、日本人の私が懐かしい感覚に陥るのも、ある意味自然なストーリーなのかもしれない。

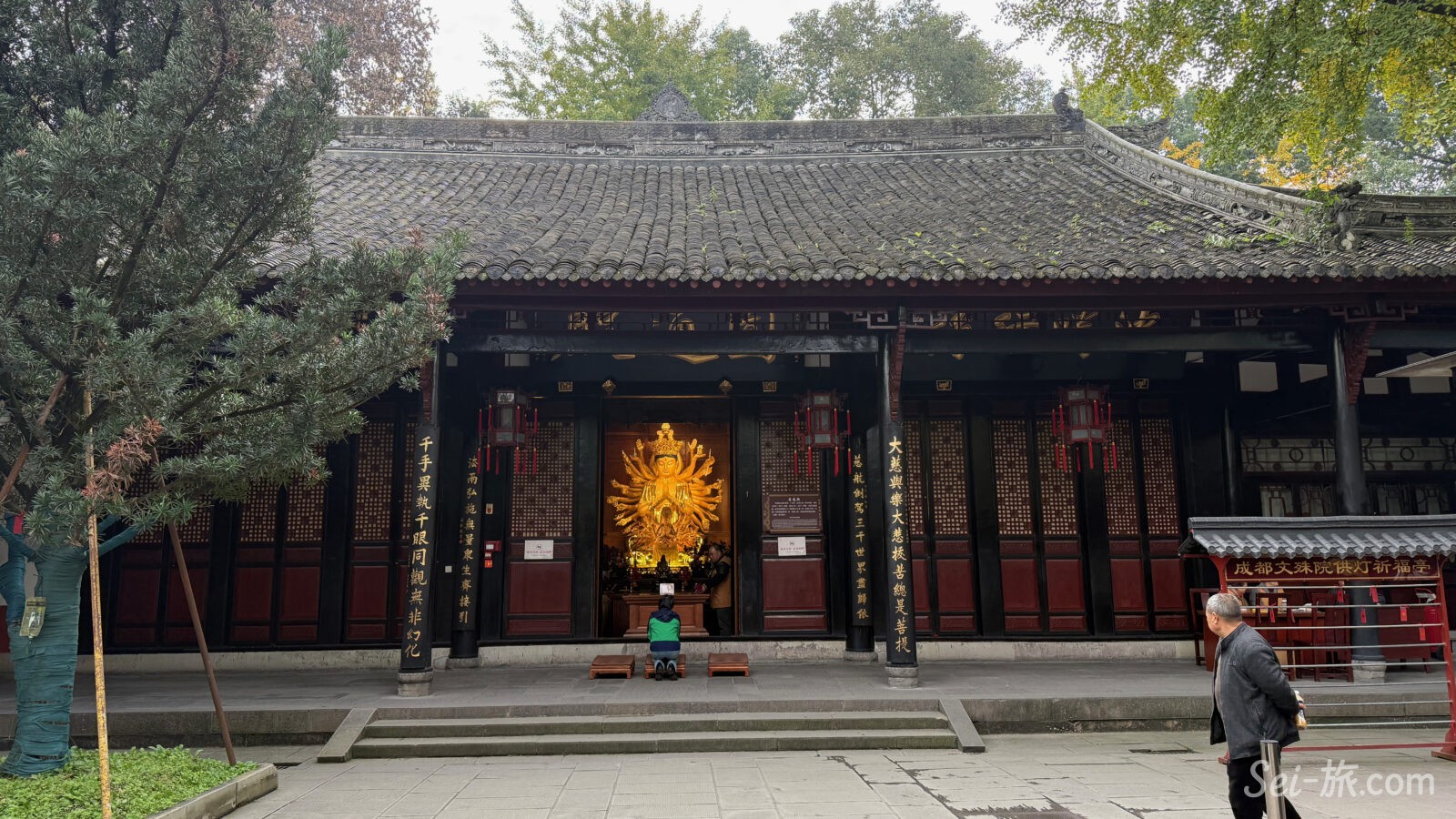

手がいっぱいはえた仏像に、一瞬、ここにはヒンズー教も含まれるのかと考えてしまったが、

こちらは「千の手を持つもの」の意味の千手観音だった。

パンダに見つめられながら静かに茶をすする朝

バスで到着したツアー客が流れ込んできたのをしおに、文殊院を離れます。

文殊院のまわりを囲むように広がっているのが文殊坊。

「文殊院街」とも呼ばれる門前町。

文殊坊は、その一角だ。

作られた街ではあるが、石畳に瓦屋根の木造宅がよく映える。

そしてまだ、朝の静けさを保っている。

まだ多くの店は開いていなかったが、一軒の茶店が静かに暖簾を掲げていた。

客は私一人。

観光客の外出はこれからで、地元市民は、わざわざ茶屋による必要もない、ということなのかも。

せっかくなので、パンダの隣に腰掛けました。

可愛らしいパンダと、現在日本中を震撼させている熊が、同じ「クマ科」の仲間とはとても思えない。

運ばれてきた、おすすめの中国茶。

美しい茶器と小さな菓子。

湯を注がれた茶葉がゆっくりと開き、ほのかな香ばしさが立ち上る。おそらく烏龍茶だろう。

四川は香辛料の国という印象が強いが、同時に中国有数の茶どころでもある。

ここではお茶は嗜好品ではなく、空気や水のような存在だ。

街角には必ず茶館があり、人々は何時間も語らいながら湯を継ぎ足し続ける。

パンダのぬいぐるみに見つめられながら、静かに茶をすする。

線香の残り香と茶の温もりが、身体の奥までゆっくりと染みていく。

ふと、日本での仕事のことが頭をよぎった。今日は3連休の中日。

私の会社で、この3連休に中国を訪れ、この時間にお茶を楽しんでる人間は私だけであろうと、ひとりほくそ笑む(^ ^)