南鑼鼓巷と書いて日本語読みは「なんらここう」。

中国語だと「ナンルオクーシャン」。

ほんとに中国語は難しい。

字体からイメージすらわかないこともあるし、発音などマネするのは至難の業。

でも南鑼鼓巷は、おしゃれなカフェが並ぶ北京の人気観光地。

朝早いから、カフェは開いてないだろうけど、人混みも少ないだろう。

ということで、什刹海にとったホテルに向かう途中、ちょうど通り道なので立ち寄ってみました。

早朝の南鑼鼓巷

南鑼鼓巷は、北京中心部における指折りの人気観光スポット。

天安門、そして故宮の北、什刹海の東に位置する、800mほどの路地。

この北京らしさを感じる路地に、洒落たカフェなどが並び、休日など大変混雑するとのこと。

しかし、いまは、休日ではあるも午前9時。

店も開いたばかりとみえて、客もまばらです。

だから、そのぶん、レトロな北京らしさを味わえる。

この路地のはしに樹木が埋め込まれるスタイルは中国風。

この植え方は、上海でも南京でも蘇州でも、それこそ西安や敦煌でも見かけた。

街路樹ではない街路樹。それだけで異国を感じさせる雰囲気。

南鑼鼓巷は、ただの1本道ではなく、さらに細い路地がいくつも分岐しています。

そもそも、クルマが入ってこれない歩行者天国みたいなものだから、歩いてて気持ちいいよね。

灰色の石畳も石壁も、たしかに中国のもの。

冬の北京は、乾いた空気と冷気が、石畳をさらに磨き上げる。

錯覚ではなく、たまに、ツルっと滑ることもあるんだよね。

チリひとつ落ちてないし。

最新の「地球の歩き方」によると、これでも南鑼鼓巷は、一度バブル的なピークアウトをむかえているらしい。

観光客が殺到し、とにかくカフェや土産屋の出店が相次いだ結果、賃料が高騰し、オリジナルのお店は撤退を余儀なくされた。

ところが、その後、コロナの関係で店が入れ替わる。

いまは、外国人というよりも、中国人向けの店が多くなっているとのこと。

京都の清水坂や先斗町なんかも、同じような変化をむかえるのだろうか。

そういえば、以前、先斗町の旅館に泊まった時、女将さんが「先斗町はステーキ屋さんだらけになってしもた。京野菜なんて食べられへん。」

などと言ってたのを思い出した。

私的には、東洋ではあるけど日本ではない雰囲気に浸れるだけで、十分に非日常空間を満喫できる。

美味しそうな匂いではあるけど、さっき、マックのモーニングセットを食べたばかり。

肉餅だって、美味しそうだ。今日のランチは、出店で串焼きや肉餅がいいね。

これほんとに美味しいんだよね。

さて、さらに南鑼鼓巷を南下すると、

なんとなく、終点の雰囲気。

終点というより、こちらが起点でした。

空港からきた私は、逆方向から南鑼鼓巷にアプローチしてました。

そして、入り口の門をくぐると、地下鉄の駅が。

6号線と8号線の駅があるから、北京のどこからでも簡単に来れる。

今日は天気もいいし、それこそ日中は大混雑することでしょう。

氷結した世界遺産・什刹海を散策する

さて、時計を見れば午前10時半。

まだチェックインできる時間ではないけど、背中のリュックを下ろしたくて、予約しておいたホテルの前に来ました。

荣府老宅酒店というホテルで、ちょうど南鑼鼓巷と什刹海の間、すなわち観光客にとって、最高の立地にあるホテル。

ところが、オートロックのドアが開かない。

ご主人はどちらかへ、お出かけのようです。

仕方がないので、そのまま西へ歩き、什刹海をさらっと歩いてみようと思いました。

南鑼鼓巷から什刹海公園までは、ほんとに近く、徒歩数分。

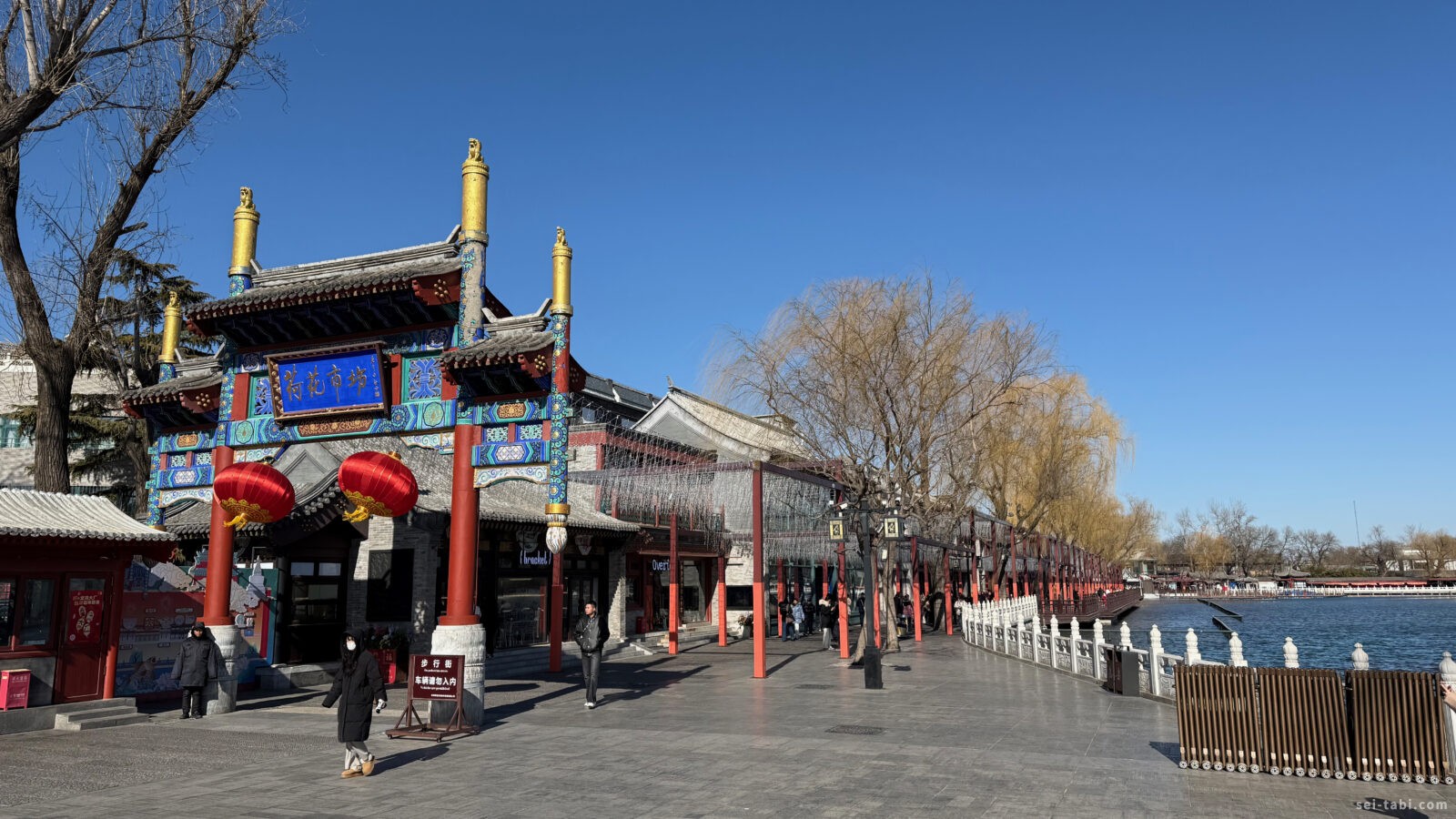

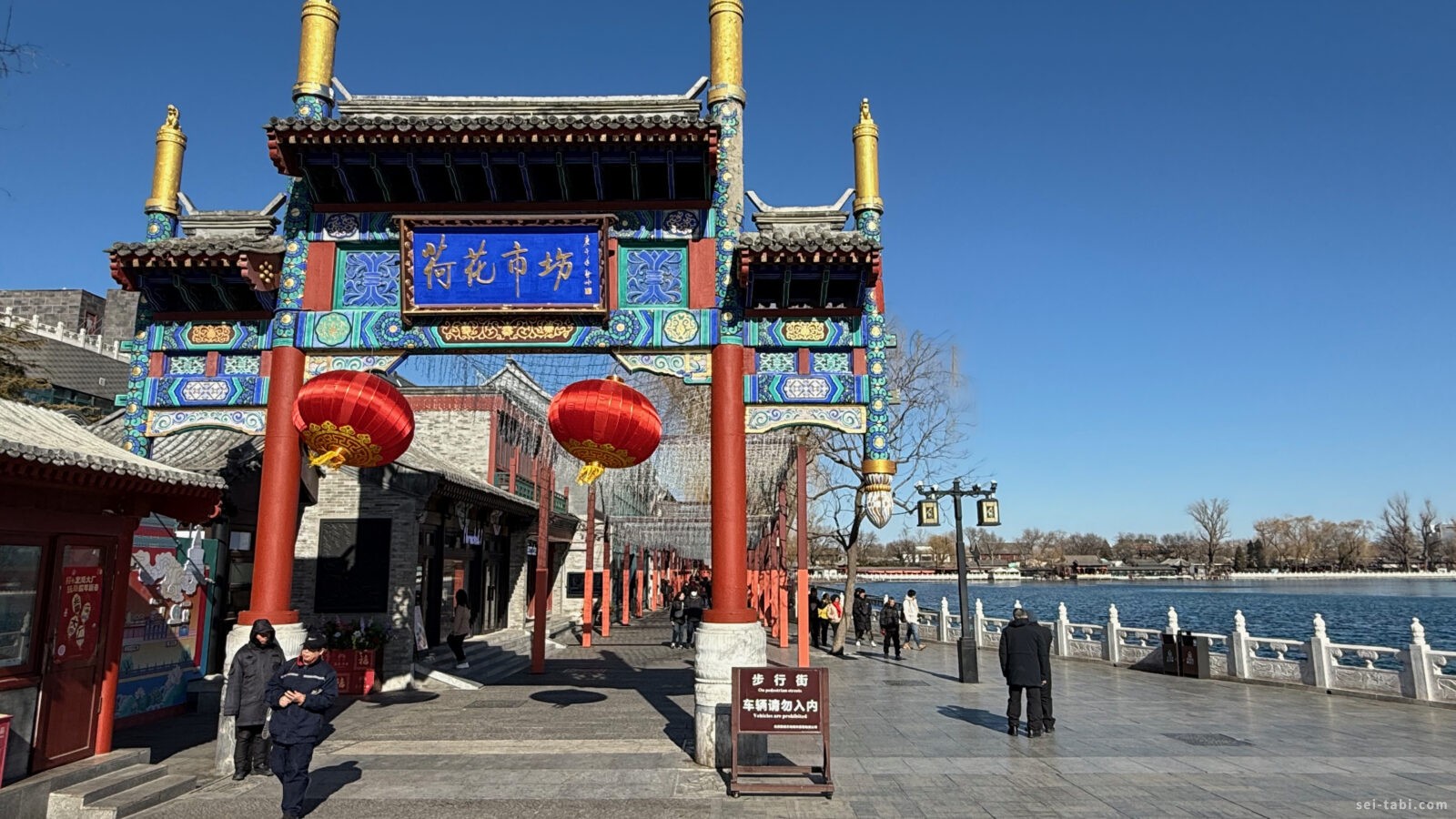

夜になったら、煌びやかにライトアップしそうな遊歩道が出迎えてくれました。

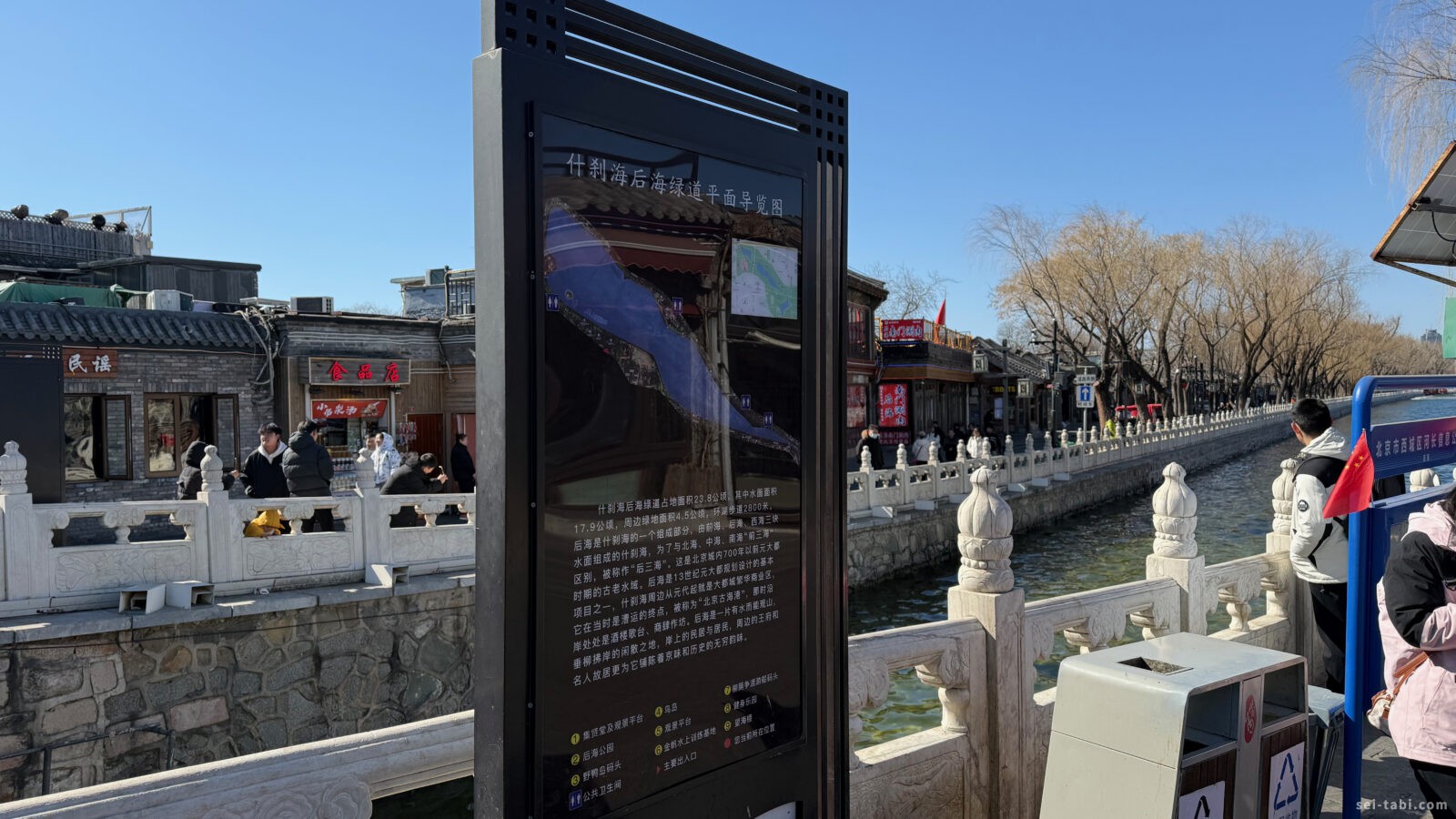

什刹海とはこのあたり。2014年に世界遺産登録されています。

前にも書いたけど、什刹海(じゅうさつかい)とは、なんとも恐ろしげな地名だ。

中国語読みは「シーチャーハイ」と呼ぶらしいけど、海とは元の時代、つまりモンゴルでは水のある場所をさすようで、上海や蘇州からの水運が盛んであった交通の要衝として海とされたようです。

その海は、完全に凍っています。什刹海の「前海」という湖。

ところで、これは、今も昔も同じ話?

ということは、かつても、冬の間は、水運は機能しなかったのかな。

では、凍った湖をあとに、什刹海に深く入ってみましょう。

さっきの南鑼鼓巷と同じように路地が入り組んでます。

でも、それが民家だったりするから、観光地らしくなくていいよね。

北京はまぎれもなく大都会だけど、中心部とはいえ、ちょっと内に入り込むだけで、中国の片田舎を歩いているような気がしてきました。

考えてみれば、北京については故宮と頤和園を歩いただけなので、市民の日常生活に触れるのは初めて。

歩くだけでゾクゾクするね。これが旅です。

ほかに、どんな路地があるのかな。

Googleマップが役に立たず、高徳地図アプリを出すまでもないので、地図を見て歩くという旅人の原点に回帰。

おや、なにか賑わってる一角をみつけたら、

清朝時代の王府でした。

ふたたび現れた「海」。

これは什刹海に2つある海のうち「后海」。

対岸に鐘楼のような寺院が立ってます。

什刹海の「刹」は名刹の意味。「什」は十の意味。

つまり、十の名刹がある水の場所、という意味で、什刹海と名付けられたんですね。

やっぱり、字体から想像するストーリーがまるで違う。

中国と日本は、似て非なる文化ということがあらためて言えますね。

后海に沿って南下していくと、アーチ橋が現れました。

この橋は、前海と后海を分ける「銀錠橋」。

このあたりが什刹海の中心です。

世界遺産ですからね。ちゃんとゴミ箱も設置されているし、清掃員がひっきりなしに掃除する姿も。

そして、このあたりは「禁煙」なのかな。

あれほど歩きタバコの大好きな中国人が、一人も吸ってない。

入らないように撮ってるわけだけど、これだけ人の多い場所だと、公安もしっかりといます。

公安に睨まれて、タバコ吸いたくても吸えない、という事情かな^ ^

私は、生まれてこの方タバコ一本吸ったことないけど、かつての日本だって、ところかまわず、おっさんらが吸ってましたよ。

ホテルに戻って荷物を下ろしたい気持ちもあるけど、せっかくここまできたので、もう少し北へ行って鼓楼と鐘楼という2つの世界遺産を眺めてみましょう。

このあたり、ほんとに世界遺産だらけ。