1970年代の中ごろ、日本にはスーパーカーブームというのがあった。

スーパーカーというのは、定義は曖昧であるが、簡単に言ってしまえば走行性能が高く、デザインも特徴的なフォルム、価格も高額で一般庶民には手が届かないスポーツカーのこと。

1975年から連載がはじまった漫画「サーキットの狼」がその火付け役とされ、東京モーターショーなども大変な賑わいを見せたらしい。

漫画のストーリーとしては、暴走族上がりの街道レーサーが、舞台をサーキットに移して、並居る強敵たちとデッドヒートを繰り広げながら、F1レーサーにまで上り詰めるというもの。

私も読者の一人で、展開されるストーリーに必然性はないものの、それを上回って余りある情熱とロマンがあり、夢中になって読んでいたクチである。

その「サーキットの狼」の著者池沢早人師氏が名誉会長となって、漫画に登場したスーパーカーを中心に、現役の状態で展示しているのが茨城県神栖にある「サーキットの狼ミュージアム」である。

まあ理屈や説明はいらないでしょう。

同ミュージアムは、基本週末のみの営業なので、6月の週末、潮来のあやめまつりに顔を出した帰りに、興味津々で寄ってみた。

目に飛び込んできた「風吹裕也」のライバルカーたち

茨城県の県道44号線を利根川へ向かって走っていると、こんな大きな看板が目につくので、すぐわかる。

もとの建物は何だったのだろうか。

入館料800円を払って入ってみる。ありがたいことに、撮影は自由だ。

そして入った瞬間、時が数十年巻き戻された、あるいは、自分の背が急に高くなったと感じる空間である。

背が高くなったと感じるのは、並べられているスーパーカーの車高があまりにも低いからだ。

とにかく、「サーキットの狼」に登場したスーパーカーが、所狭しと並べられている。

この「サーキットの狼」に登場した、というところがポイントで、古き良きクルマを楽しむ純粋なエンスージアスト的な人には、ひょっとしたら物足りないかもしれない。

「サーキットの狼」が主語であり、まさに「サーキットの狼」のファンのためのミュージアムなのだ。

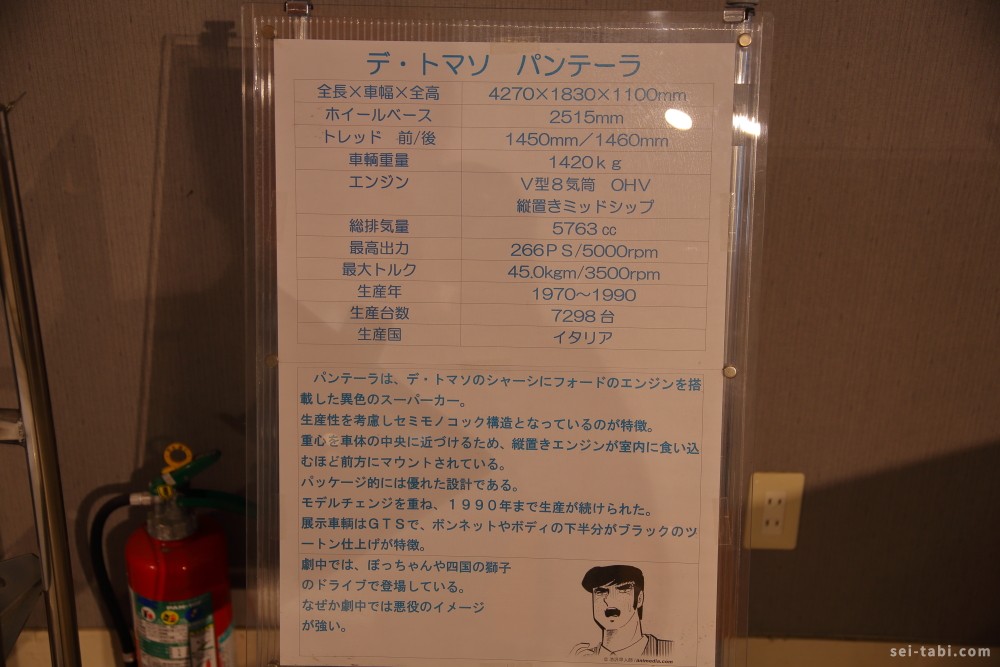

デ・トマソ・パンテーラ

大排気量のイタリアンカーの一つ。デトマソパンテーラである。

大排気量ゆえに直線の伸びは速い。

このマシンは、「デトマソパンテーラGTS」。たしか、350馬力のⅤ8エンジンだ。

漫画では、風吹裕也のライバルというより雑魚キャラ。

つまり直線は速いけど、コーナーワークで抜かれるマシンとしてよく登場していた。

と思ってたら、エンジンは266馬力。トルクこそ45キロだけど、こんなもんだったのかな。

漫画の世界では時速330㎞は出していた。

ロングノーズだけどミッドシップエンジン。私の好きなフォルムである。

ランボルギーニ・シルエット

お次は、ランボルギーニ社が3年間だけ販売していた、ウラッコをベースにしたスーパーマシン。

風吹裕也の後半のライバルである椿健太郎の愛車である。

マシンのそばに解説ボードが置いてあるのがありがたい。

シルエットは、全世界でたった53台しか生産されなかったのかと、初めて知る。

サーキットの狼の主役マシン

さて、では「サーキットの狼」のメインキャストたちが操っていたマシンを見に行こう。

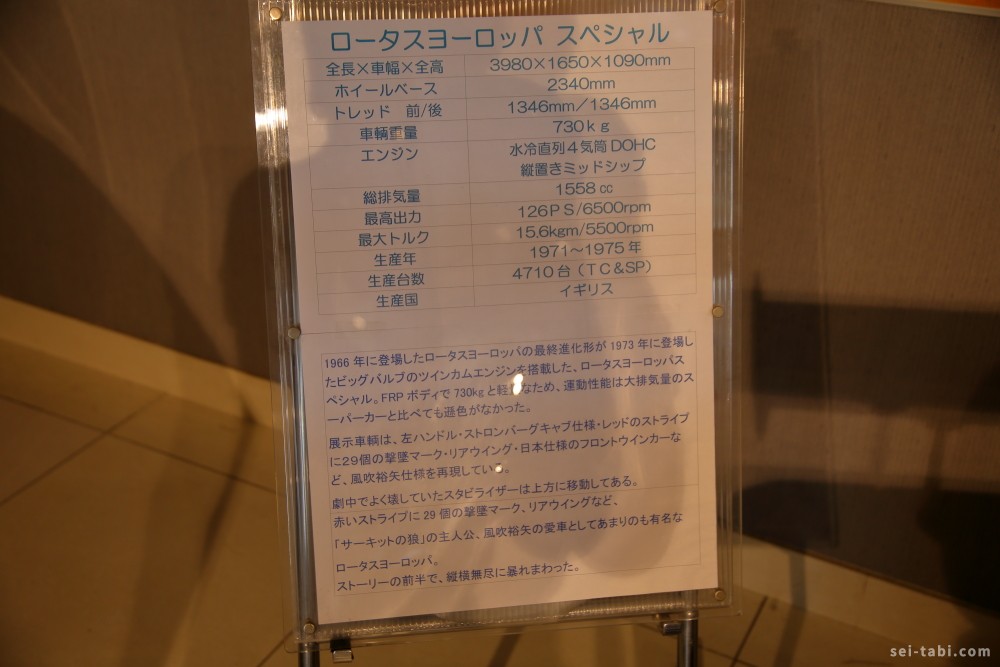

ロータス・ヨーロッパ

主人公「風吹裕也」の最初の愛車である。

文句なく、カッコいいスタイルだ。

レースに勝つたびに星マークを刻んでいくところまで再現しているところが微笑ましい。

特徴はこの大きなリアウイング。最高速を犠牲にしてもコーナリングのスタビリティを上げる、風吹裕也のレース哲学。

1600ccの排気量は、基本的にライバルたちのマシンよりは非力。

そこをテクニックでカバーしていくという、手に汗握るレース展開が風吹裕也のお家芸だった。

それにしても、この車高の低さ。1メートルそこそこの車高は、ルーフに腰かけられそうに錯覚する。

総合性能はさることながら、エンジンのポテンシャルは、ハチロクの4AGと互角かな。

ライバル早瀬左近のポルシェとの共演は、ずっと見ていてあきない構図だ。

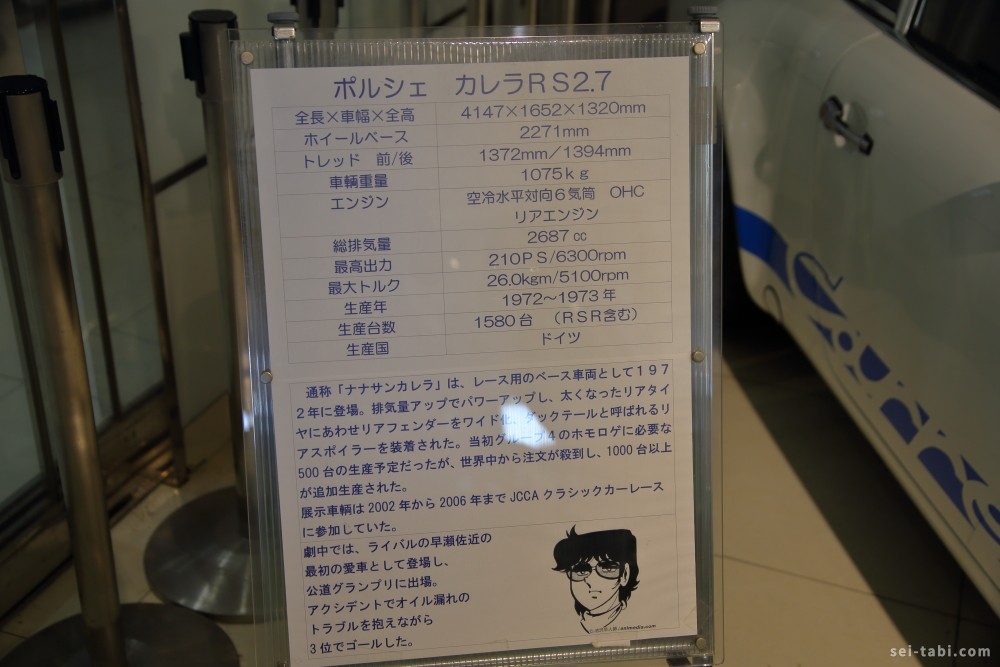

ポルシェ カレラRS2.7

グランプリホワイトが輝かしいカレラRS。いわゆるナローポルシェ。

空冷エンジンがボアアップされた、早瀬左近の初代愛車だ。

風吹裕也のライバル早瀬左近は、根っからのポルシェファン。

ポルシェ911は、スーパーカーというよりはスポーツカーである。

その定義はどこにあるのかというと困るのだが、要するに量産車であり、後述するが、実は私も愛車にしたことがある。

しかし、このRSはスーパーカーといっていいかもしれない

レースに参加するための限定生産。

この位置からクルマに近づき、金庫のようなドアを開け、ローポジションのシートに座る感触が好きだった。

純正のアロエホイールがまぶしく光る。

懐かしい5連メーターパネル。

ストロークの大きめのシフトといい、機械を動かしている感覚いっぱいのマシンだった。

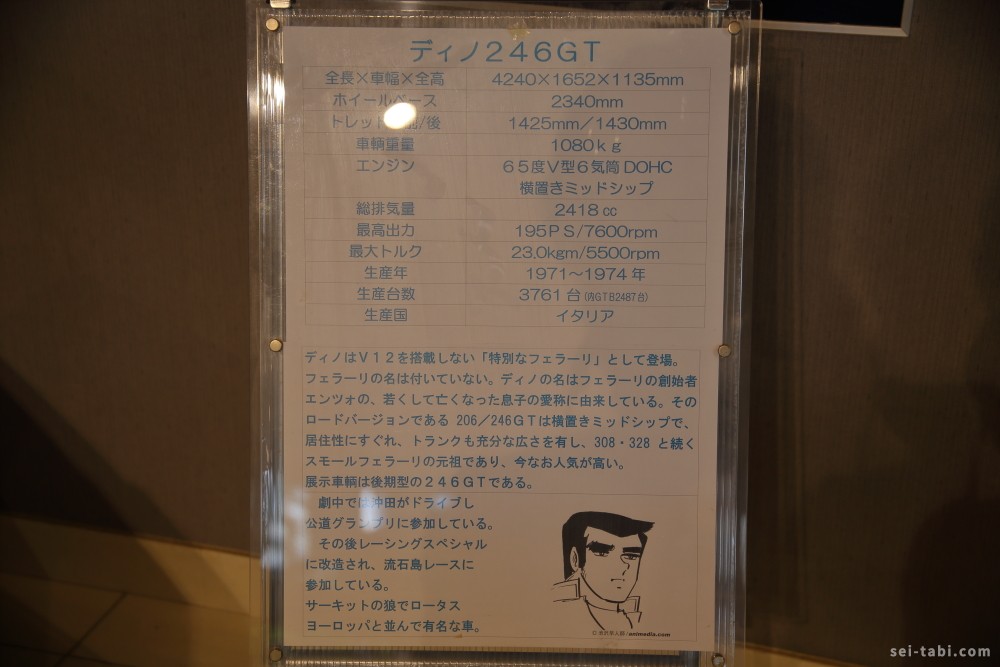

フェラーリディノ

風吹裕也の友達沖田が乗っていたマシンであり、その沖田は結核で死んでしまう。

そのあと風吹が乗り継いだマシン。

1970年台に、自然吸気でリッター当たり81馬力をたたき出していたとは驚きだ。

フェラーリ・ディノRS

さきほどのディノを、風吹のスポンサー矢田部氏がレーシングバージョンに仕上げたマシン。

FRPで、よくこの曲線をつくれるものである。

風吹裕也は、このマシンで、プロのレースデビューを果たし、見事優勝する。

コックピットも、完全にレーシング仕様。

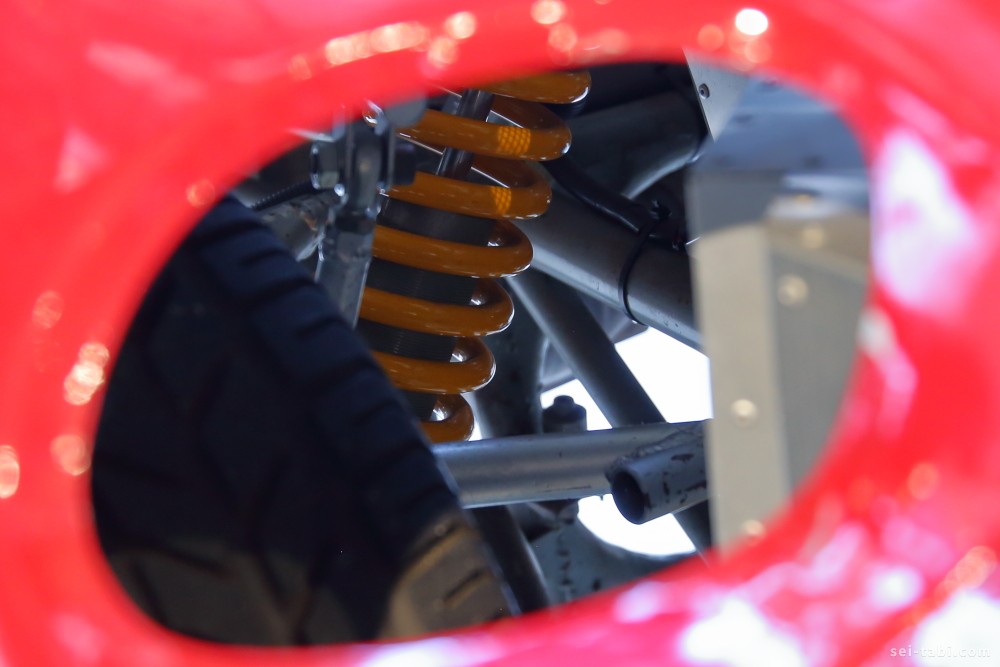

劇中では、サーキットの特性により、左右でサスペンションの調整をするという漫画にしては本格的であった。

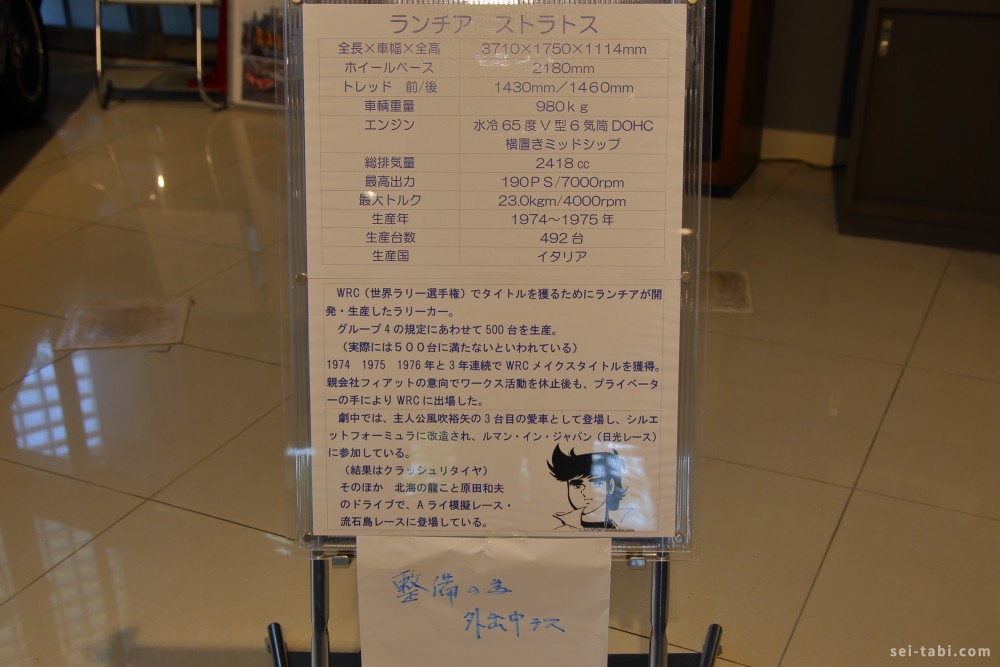

ランチャ・ストラトス

こちらも、風吹の愛車であったが、なんと整備中で不在。残念・・

成層圏という名称のマシン。その特徴的なフォルムは斬新で、出会えることを楽しみにしていたのであるが。

スーパーカーの代名詞12気筒マシン

スーパーカーという言葉が通じる人ならば、12気筒マシンを思い浮かべるのではないだろうか。

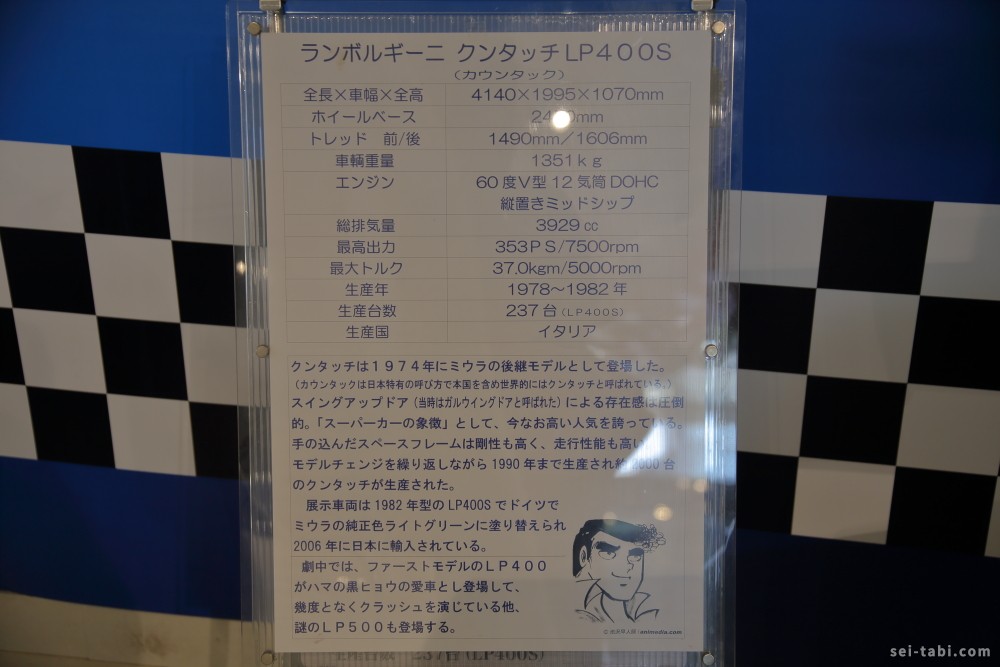

ランボルギーニ・カウンタック

これは、もはや説明はいらないだろう。

はっきり言って、ド迫力。スゴイマシンである。

当時の記憶では、ウイングがあるのはLP500S。

このモデルはLP400。「ウイングルック」なるものが存在するのだろうか。

エンジンルームが開いていたので、Ⅴ型12気筒のお化けエンジンをじっくり鑑賞することができた。

カウンタック使いとして劇中に登場するのは「ハマの黒ヒョウ」。

けっこう好きなキャラだったが、日光いろは坂のレースで大クラッシュ。帰らぬ人となってしまった。

フェラーリ512BB

12気筒マシンのカウンタックのライバルともいえる「フェラーリ512BB(ベルリネッタボクサー)」。

カタログデータの最高速度は302㎞。

300㎞のカウンタックをわずかに2㎞上回るという熾烈な争いである。

フェラーリミュージックを、この至近距離で聞いてみたい。

黒文字に赤く浮き出た数字で示すメーターパネルは、運転席側の窓が閉まっていて確認できず。

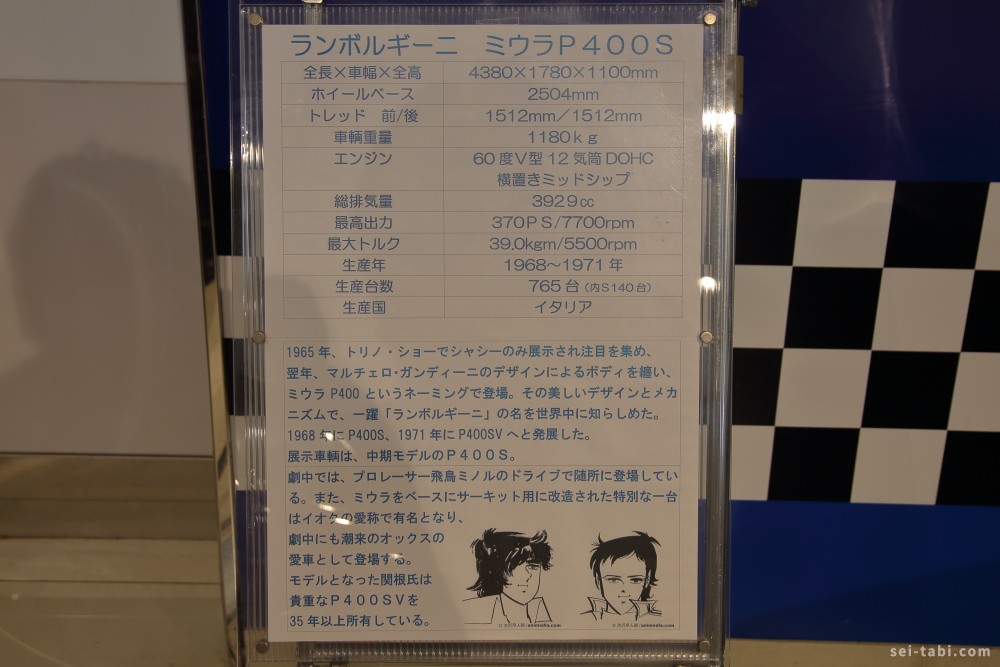

ランボルギーニ・ミウラS

同じ12気筒でも、こちらは横置きミッドシップのミウラS。

そもそも、ランボルギーニ社はレースに参加していなかったが、このミウラをベースにレーシングマシンとして改造したイオタという幻のマシンも存在した。

この位置から眺めるミウラは美しい。

劇中では、風吹の義兄にあたる飛鳥ミノルが操っていた。

憧れだった国産マシン

私はリアリストなので、自分でコントロールが効かないものにはそもそも興味が湧かない。

すなわち、何千万円もするクルマは、関心はあっても、憧れにはなり得なかった。

それよりも、ひょっとしたら、自分のモノにできるかもしれない。

その距離感が情熱を育てていく。

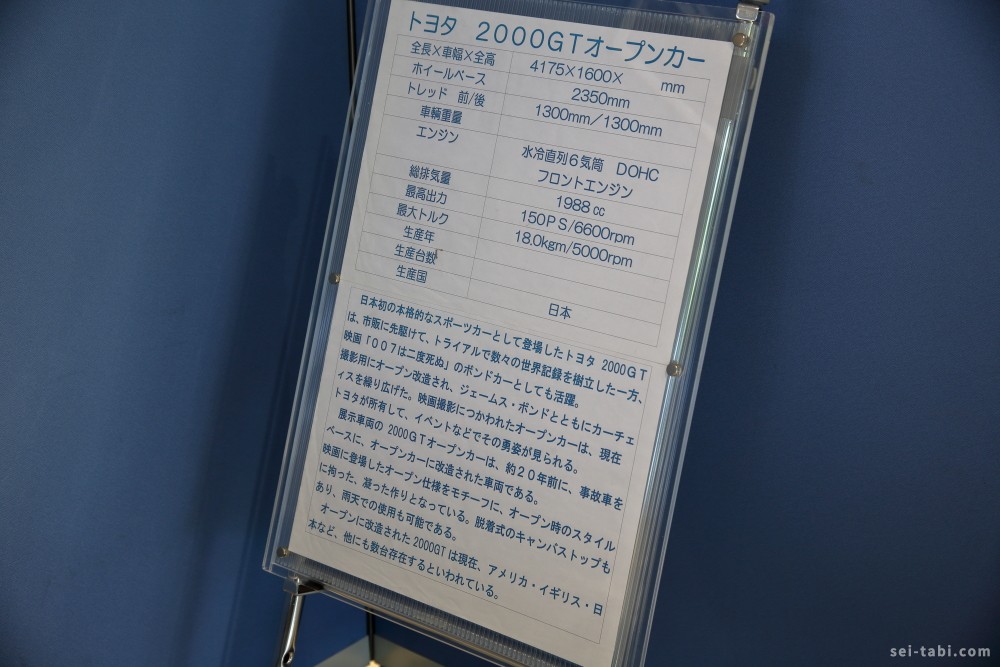

トヨタ2000GT

日本の誇る名車中の名車「トヨタ2000GT」。

オープンモデルは、映画用に製作された特別仕様と聞いていたが、やっぱりその通りで、これはメタルのルーフを改造したモデルである。

7連メーターは芸術だ。

こち亀の両さんの「1分の1プラモとして飾っていてもいいですね」という表現に同感である。

私は、「トヨタ2000GT」と、まったく同じフォルムのレプリカが発売されたら、買うと思う。(もちろん、値段にもよるがw)

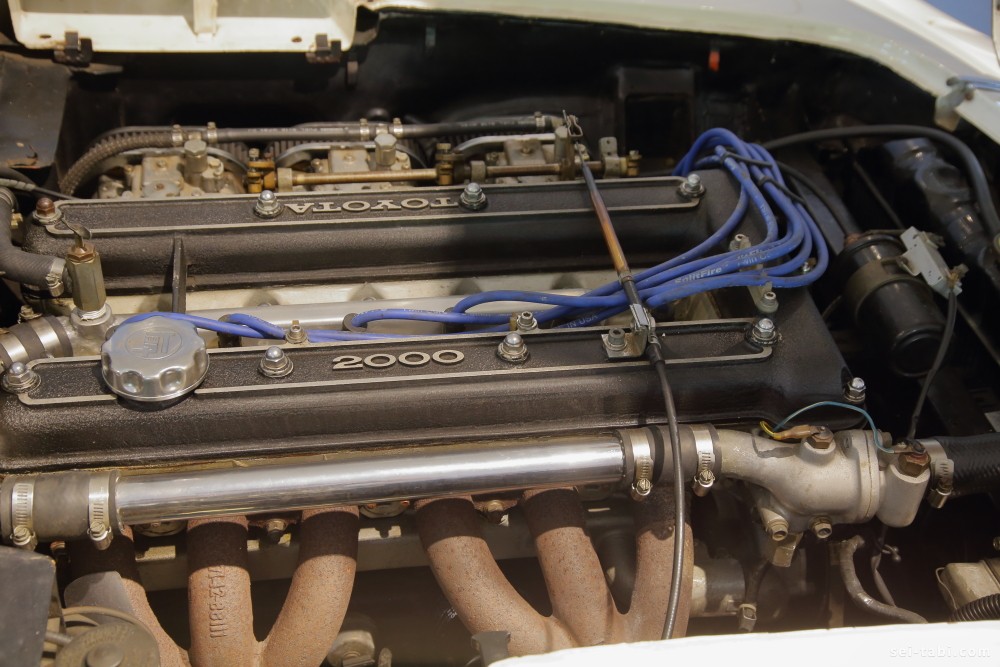

熱心に眺めていると、サービスでエンジンルームを開けてくれた。

セリカダブルエックスや初代スープラにも搭載されたトヨタM型エンジンの前身である。

このマシンに、7Mなど載せたらジャジャ馬になりそうだ。

トヨタ2000GTはもう一台。色違いが飾られていた。

私は、屋根があるほうがいい。でも色はホワイトがいい。

子どものころに、私を熱狂にさせたマシン。

物心ついて、「買いたい!」と願ったときは、とっくに生産停止。

そして、とんでもない値のつくプレミアムカーになっていた。

やむなく、私はハチロクを買った。懐かしい思い出である。

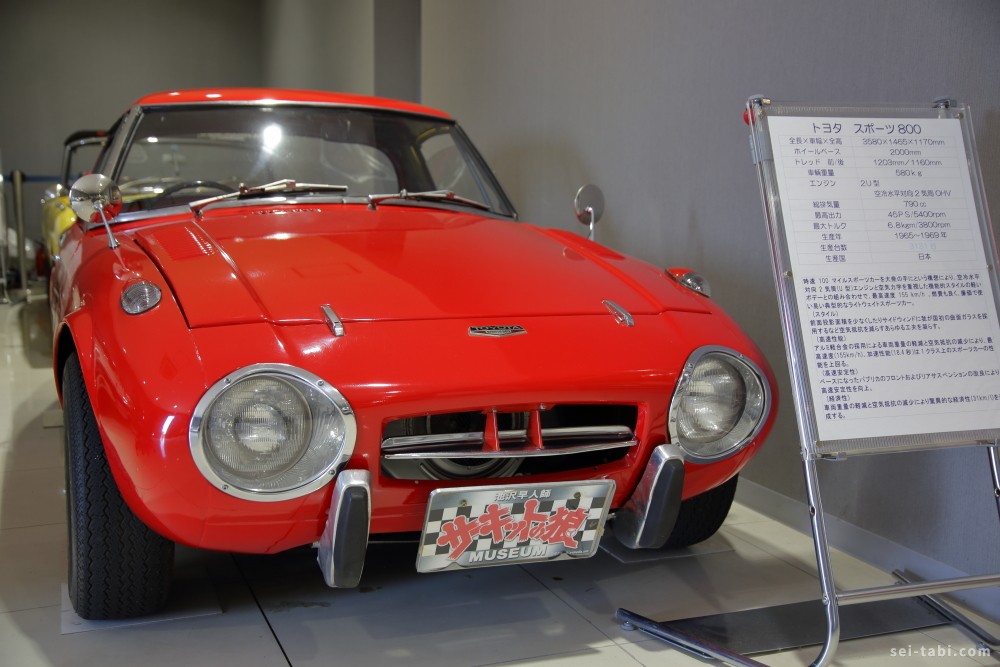

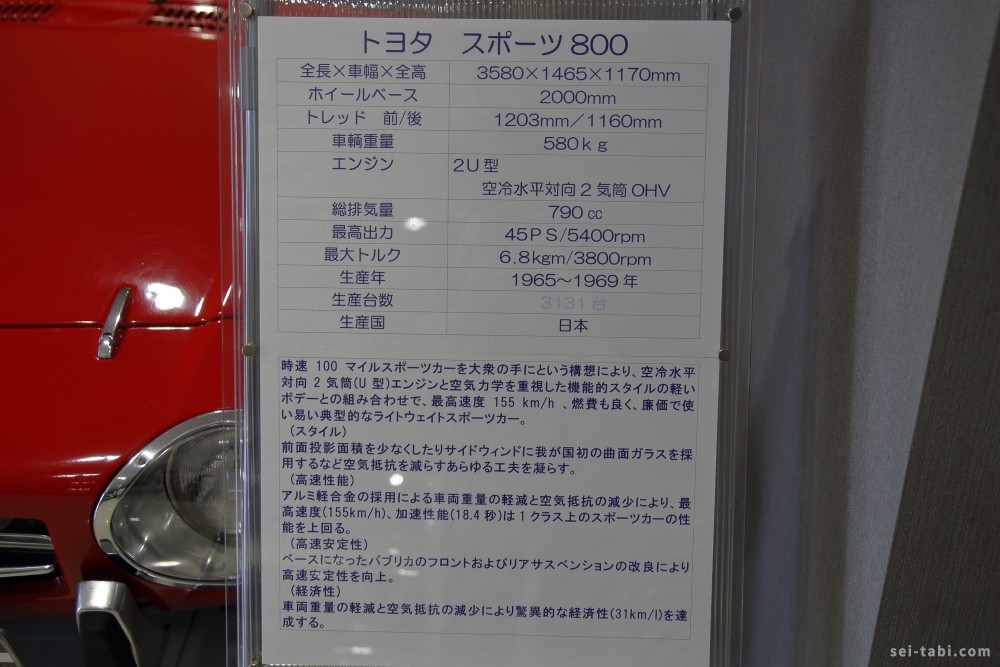

トヨタ・スポーツ800

いわゆる「ヨタハチ」である。

排気量800㏄で車重580㎏なんて、まるでバイクだ。

劇中で、悪役の隼人ピーターソンが、「ユウたち、日本人なのに、どうして外車にばかり乗りたがるのかね。」と、風吹に聞いたことがある。

まったくその通りで、まさに日本の高度経済成長時代。

日本のクルマメーカーも、素晴らしいマシンを世に送り出していたことをあらためて思う。

Zにはワタナベホイールが似合う。

思い出した童心とクルマという機械

「童心に帰る」とは、子供のころのような純粋な気持になること。

「サーキットの狼ミュージアム」で過ごした2時間は、私の心を童心に帰らすのに十分だった。

私の愛車歴は、ハチロクにはじまり180SX、スープラとリトラクタブルヘッドライトのクルマを乗り継ぎ、最後はビッグバンパーの89年型ポルシェ911で幕を閉ざした。

幕を閉ざしたのは、子供が産まれたからで、それ以来キッパリとクルマの道楽をやめている。

自分でも、よくやめられたな、と思うことがあるが、ちょうど、最新鋭のクルマにまったく興味がわかなくなった時期と重なったということもある。

F1などのモータースポーツは相変わらず好きだが、日常的に乗るクルマには、もう一片の興味もない。

さがせば、現代にだって、ワクワクさせるようなクルマはあるはずなのに、そういった最近の高性能車にまるで関心がわかないのはなぜだろう。

数十年ぶりにスーパーカーを間近で見て感じたのは、「機械」と「電子」の差かもしれない。

走行性能という点では、最近のハイテクマシン(死語?)には、まったく敵わない。

でも、クルマには、自分の命を乗せて走り、他人の命も気にしなくてはならないという機械としての宿命がある。

思い入れがないと、コックピットに身をあずけられないのだ。

そして、これらのスーパーカーには、思い入れるだけの魅力があり、そもそも言葉などいらない美しさを秘めている。

エレクトロニクスのサポートがなく、なにからなにまで手を使い足を使う。

機械を動かしている感覚は、クルマを操る原点だろう。

世の中は、ますます合理的かつ複雑になっていく。

そんな現代社会において、時代を超えて自分の世界観を持つこと。

童心に帰るというのはそういうことなのかもしれない。

そんな純粋な気持ちを、久しぶりに思い出させてくれた「サーキットの狼ミュージアム」だった。