本日は2025年8月8日金曜日。

8/2から始まった今回の旅もちょうど1週間を迎え、本日夜の寝台列車でタシケントに出て、かるく街を散策した後、夜の飛行機で帰国する手筈になってます。

ブハラに着いたのが昨日の昼過ぎだから、ブハラ滞在は1日半。

ブハラの街の大きさや、史跡の数からいったら、ほどよい滞在時間だったように思う。

というわけで、ホテルの朝食をたらふく食べて、体力を回復させた私は、これから10時間ばかり、あてもなくブハラの街をさまよってみたいと思います。

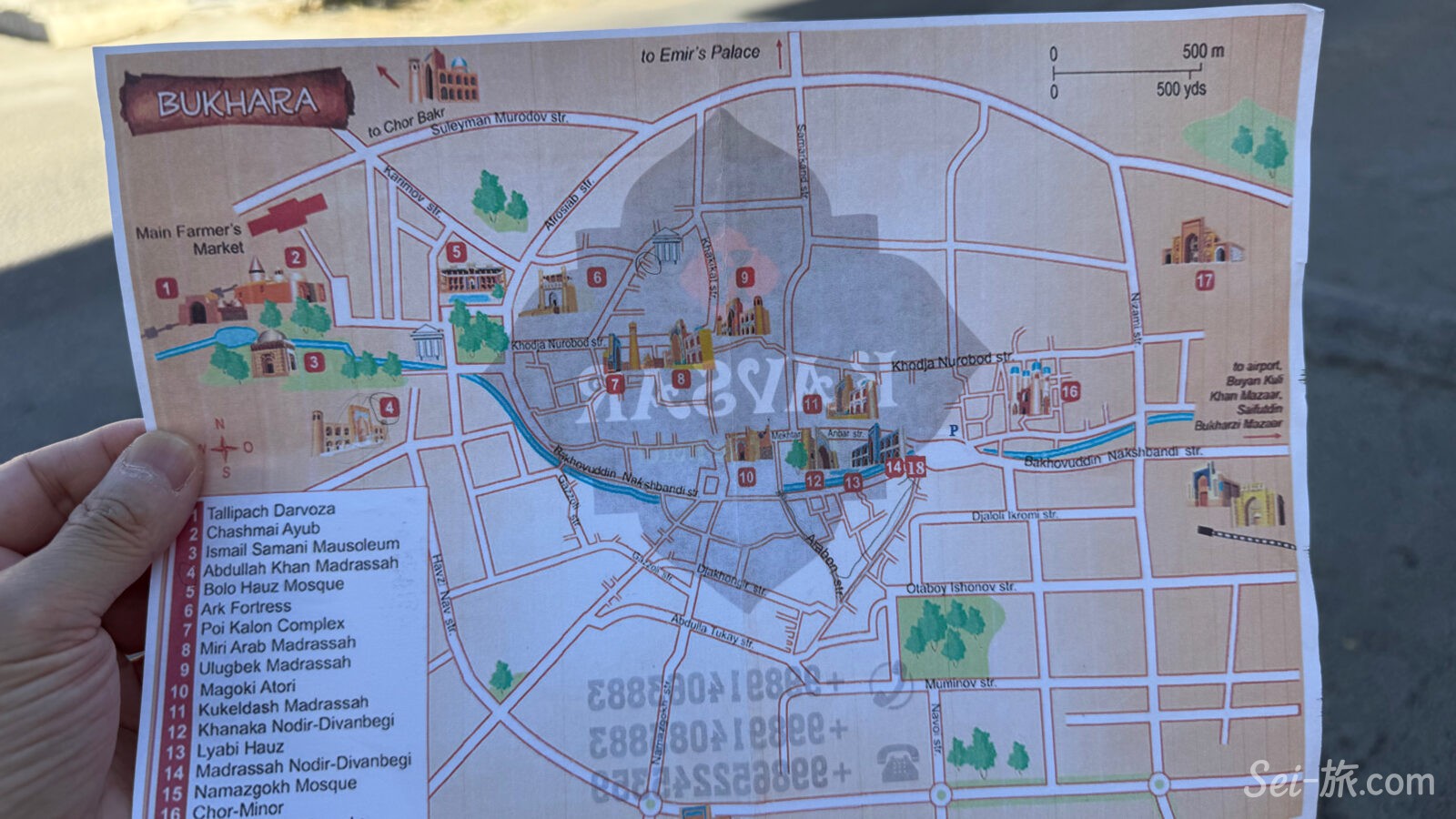

紙のマップでブハラ旧市街を西へ 〜 アルク城周辺のモスク

ホテルの若旦那さんからもらった紙のマップで散策開始。今日も空が徹底して青い。

これね、ほんとにありがたいんです。

というのも、気温が暑いさなかGoogleマップとにらめっこすると、iPhoneが自分の暑さもあいまって悲鳴をあげるんです。

電力の消費も激しくなる。

だから、限られた場所を歩き回る場合、紙のマップは貴重なアイテムなんです。

今日も、40度には届かなくても38度ですから。

さて、てくてくと、昨日は歩いていない西の方に足を向けると、30分ほどで厳かな城壁が見えてきます。

この遺跡とも城壁ともつかぬ要塞は「アルク城」。

この要塞こそ、16世紀初頭からこの地を治めたブハラ・ハン国君主の居城であり、ブハラが政務・軍事・宗教のすべてを担った「城郭都市」であったことがうかがえます。

このあたりがブハラ発祥の地で、歴史的には紀元前数世紀にまでさかのぼるという伝承もあるみたいですね。

いまでは、子供の遊び場であり、市民の憩いの場のようでした。

さて、アルク城からさらに西へ進むと、あらわれるボラハウズ・モスク。

ハウズとは池のこと。

境内に立つ小型のミナレットも可愛いけど、

目をひくのはやはりこの細く端正な木製の柱でしょう。

伝統的なウズベクの木工技術が存分に活かされた20本近い柱には、精密な彫刻が施されています。

礼拝用、つまり金曜モスクとして、1712年にブハラの統治者アブドゥルアジズ・ハーンの命により建てられました。

さきほどのアルク城まで絨毯の上を歩いて行き来できたそうです。

そういえば本日も金曜日。

礼拝が行われていて、私のようなノンレリジョンは、中に入ることはできません。

さらに西へ。ちょっと変わった形をしたドームに出会いました。

チャシュマ・アイヨブ。預言者の泉だそうですが、実際に泉がわいています。

雨が少ない地方の雨乞いの霊ですね。

この泉の先にはバザールが広がってました。

デフコン・バザール。スーベニアというより、本家本元の市民のためのバザールです。

このバザールが、さきほどの「紙のマップ」の西方のはし。

では、ブラブラと戻りかけますが、また途中に現れた美しき建物。

イスマイール・サーマーニ廟。

9世紀末から10世紀初頭にかけて建てられた中央アジア最古のイスラム建築の一つであり、ブハラを拠点にしたサーマーン朝の創始者イスマイール・サーマーニの墓所です。

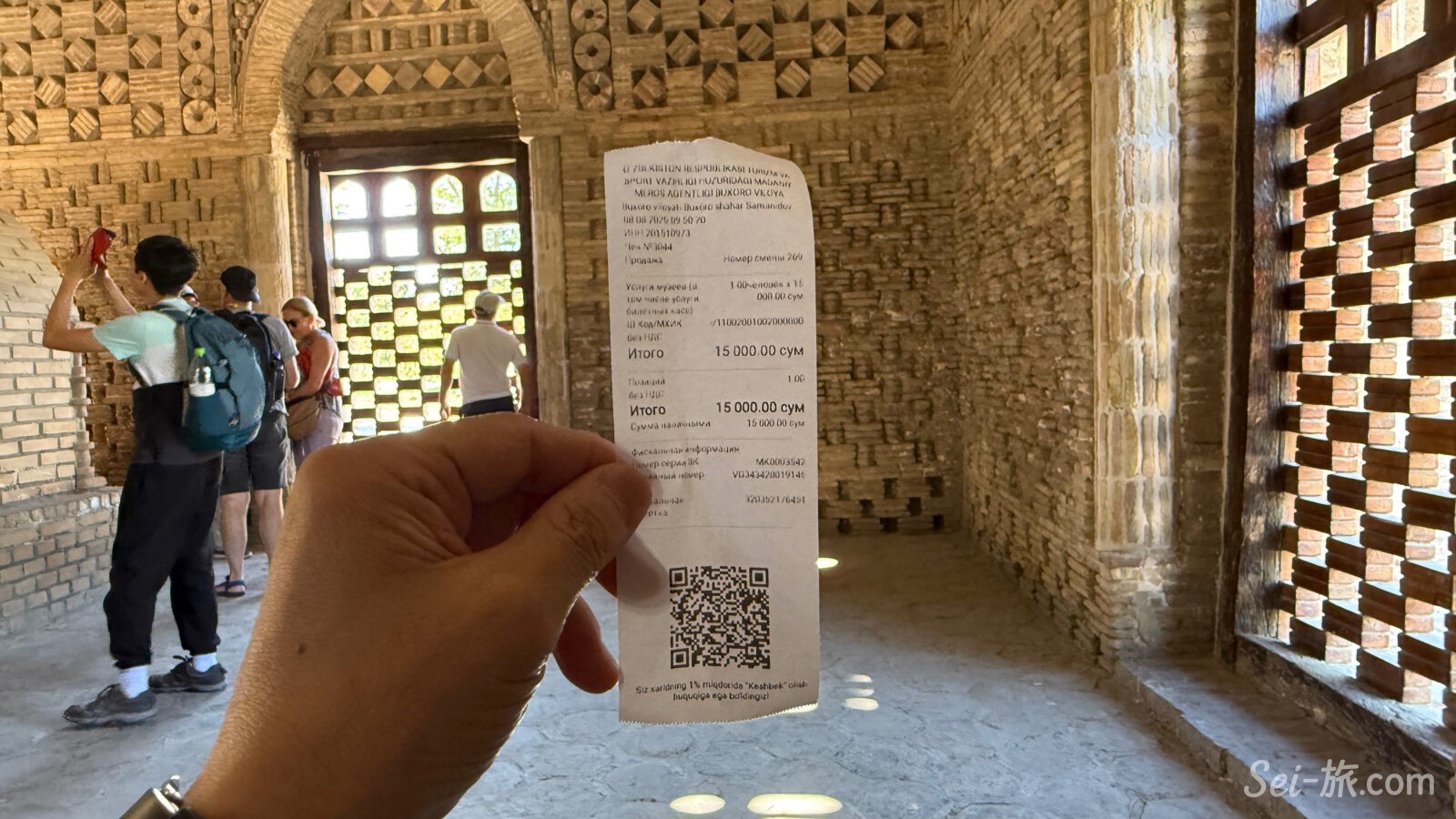

内部は珍しく、八角形ドーム型の天井だといいますが、入ってみますか。

入場料は15,000スム(180円)。

歴史的な史跡なので、まだ午前中ですが、観光客もずいぶんいました。

たしかに八角形だわ。

特徴としては、天井だけでなく、全体が素焼きのレンガで造られています。

そして、レンガの積み方を巧みに変えることで、幾何学模様や光と影の演出を生み出す効果も。

この廟は、モンゴル襲来の時代を生き残った数少ない建造物でもあり、イスラム建築史における「生きた原型」とされています。

タキで涼みながら歩くブハラの街

日が完全に高くなって、太陽光が容赦なく照りつける時間になりました。

どこからでも認めることができるカラーン・ミナレット。

暑い日中でも、健気に働く少年。

おや、タキが見えましたね。あの下で、少し休憩しましょうか。

クーラーがあるわけでもないのに、なぜか涼しさを感じるタキの下。

みんなも同じ考えのようです。

水分も補給します。

午後はどうしましょうか。その前に、

軽くいっぱいやりましょう。

暑い街。歩けば水分が欲しくなる。そして旧市街のカフェは、バーも兼ねてる。

こりゃ確信犯だね(^ ^)

スタッフの少年に注いでもらった、美味しい黒ビールでした。

「おしん」が大好きなウズベキスタン人

ほろ酔いで街を歩くわけにもいかないので、ホテルまで戻って来て、通路の下の日陰にあるチェアで仮眠。

そして、目を覚ますと、若旦那がコーヒーを振る舞ってくれて、そして雑談がはずみました。

何気ない雑談は、やがて両国のエンターテインメントの話題へ。

「僕はあまりテレビを見ないんですよ」と言うと、彼は少し驚いた表情を浮かべ、すぐに目を輝かせてこう言った。

「オシンは知ってますか?」

“オシン”。その響きに、はじめはピンとこなかった。

しかしスマホで検索し、「これのこと?」と写真を見せると、「ha!ha!(そう!そう!)」。

聞けば、NHK制作のこのドラマが、ウズベキスタンで再放送されて大ブームになったという。

なかでも「やめてください!」というセリフが印象に残っているらしく、それが彼の中で日本語の象徴になっていた。

「それ、“Please stop” じゃなくて “Don’t stop” のほうが近いかもしれませんね」と言うと、ふたりで大笑い。

ふと、蔵前仁一氏の旅行記『旅で眠りたい』に登場するエピソードを思い出した。イランを旅していた蔵前氏が、日本人を見ると「オシン!オシン!」と声をかけられたという一節だ。

「オシン」というのは苦労話らしい。

中央アジア、そしてペルシャの人々が、“オシン”という日本の苦労話に共感を寄せる背景には、もしかすると私たちに共通する“忍耐”や“家族”への価値観が根付いているのかもしれない。

文化は違えど、魂の部分でどこか似ているのだろうか。

「日本の音楽も聞いてみる?」

そんな話の流れから、YouTubeを開くと、ちょうど昨夜寝る前にベッドの中で聴いていたaikoの「カブトムシ」が流れてきた。

彼はじっと聴き入り、なかでも「生涯忘れることはないでしょう〜」というフレーズが気に入ったらしい。

私はその一文を英訳して伝える“I will never forget it in my life.”

そこへ、もう一人の宿泊客──ドイツ人のバックパッカーがロビーに現れ、自然と3人の会話が始まった。

今までの旅のエピソード、好きな食べ物、日本への興味、……国籍を超えて、時間を忘れて語りあう、思わぬ国際親善な時間になりました(^ ^)

ブハラ最後の街歩き

いよいよ、ブハラの街歩きも最後。

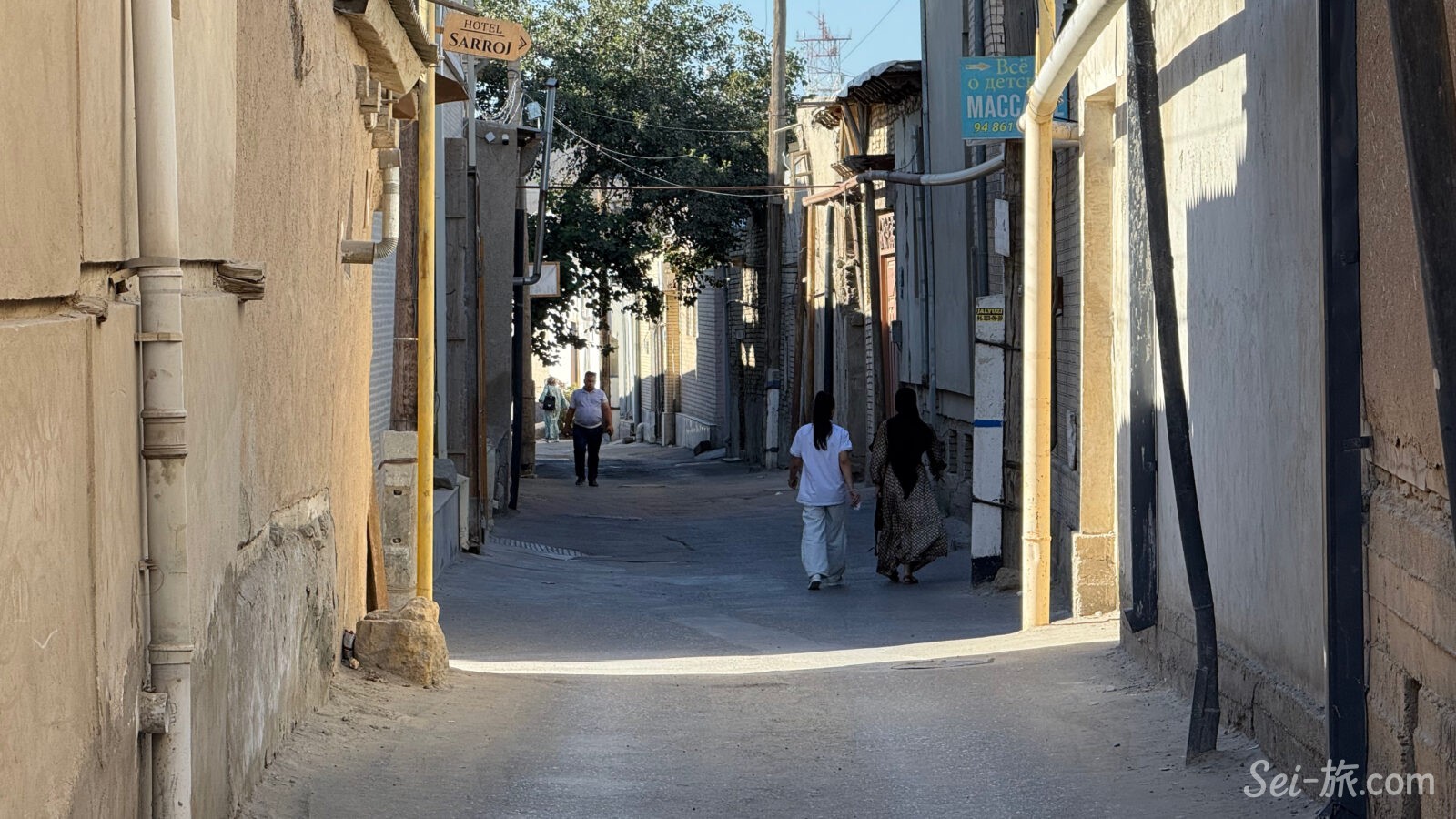

若旦那さんに、「史跡とか観光名所でない、ブハラの古い街並みが残ってる通りはどこ?」と聞いて、そこをたどってみることに。

バラナシやエルサレムのような、入り組んだ路地、という感じではないが、よそ行きでないブハラの息づかいが感じられる通り。

サマルカンドでも歩いたけど、こうした人々の生活空間を歩くのがほんとに楽しいし、記憶に残る。

クルマは入って来れなさそうな道。

主役は自転車のようでした。

金曜日なので、お祈りの時間。アザーンは鳴りません。

裏通りにもゲストハウスはいくつかあるようでした。

紙のマップにも出てなかった場所。

街全体が世界遺産のブハラ。

さすがに、随所に公衆トイレがあります。

トイレ利用料5,000スム(60円)は、けっこう高いな、という印象^ ^

和式、洋式、両方選べます。ていうか、和式のことなんと呼ぶんだろ?

ふたたび街歩き開始。古ぼけたクルマに出くわしたり、

ウズベキスタンのデザインに感心したり、

日陰で物思いにふけったり、

幾何学的なモスクにうっとりしたり、

この4本のミナレットが綺麗に並ぶモスクは「チョル・ミナル」。

「チョル・ミナル」とは、そのまま4本のミナレットという意味。

暑さにたえきれず、アイスクリームで身体を冷やしたり、

遅めのランチには、

ケバブ風バーガーで、スタミナをつけたりして過ごしました。

そして夕暮れに。朝から10時間という時間が、あっという間に過ぎてしまいました。

この10時間という時間には、意識の空白時間もあったように思う。

それはなんだろ・・・

とりとめもなく街を歩きながら、目の前の風景を、過去旅に重ね合わせていたのかもしれない。

あてもなく歩いた石畳の道に、行き交う人々の笑顔や、夕暮れに染まる建物の影、そして若旦那さんやドイツ人旅行者との会話・・・

それらは、すべて過去の旅と静かに重なり合っていた。

「旅とは、記憶との対話だ」

そう思ったブハラの街でした(^ ^)